Die einsamen Toten zeigen, dass auch vier Jahre nach dem Megabeben vor Japans Küste noch kein Alltag eingekehrt ist. Immer noch leben rund 230.000 Menschen in Appartements, die zu Zwischenunterkünften erklärt, oder kleinen Wohncontainern, die nach der Katastrophe zu Zehntausenden errichtet wurden.

Mehr als die Hälfte dieser Menschen stammt aus der Präfektur Fukushima, dort wo viele Gebiete bis heute mit radioaktiven Partikeln aus dem maroden Kraftwerk an der Küste belastet sind. Von den offiziell erfassten Flüchtlingen sind nur wenige bei Freunden oder Verwandten untergekommen. Die Notunterkünfte waren eigentlich nur für zwei Jahre gedacht. Die meisten von ihnen sind kleiner als 30 Quadratmeter und alles andere als komfortabel.

"Wer Kontakte und das nötige Geld hat, geht woanders hin", sagt Ana Mosneaga, Wissenschaftlerin an der Universität der Vereinten Nationen in Shibuya. Sie erforscht den Einfluss der Katastrophe auf die Menschen und hat mit vielen Betroffenen gesprochen. "Es sind die Älteren und sozial schwächer Gestellten, die in den provisorischen Unterkünften zurückbleiben", sagt sie. Ehemalige Dorfgemeinschaften wurden auseinandergerissen. Das macht viele krank und einsam. Zerrissen zwischen dem Wunsch nach Rückkehr in kontaminierte Regionen und Neuanfang.

Die Strahlung wegschrubben

Zurückkehren in ihre Heimat konnten bisher nur wenige Menschen. Die Regierung versucht, mit Dekontaminierungsmaßnahmen einige strahlenbelastete Gebiete wieder bewohnbar zu machen. Erdschichten werden abgetragen, Häuser mit Hochdruckreinigern gesäubert und Mauern teilweise von Hand mit Bürsten abgeschrubbt. Gereinigt werden unter anderem Wohnhäuser, Parks, Spielplätze, Schulen, Straßen und Felder.

Ziel ist es, die Strahlenbelastung in der Luft zunächst auf unter 20 und langfristig auf unter ein Millisievert pro Jahr zu reduzieren. Zum Vergleich: In Deutschland erhält ein Mensch durch natürliche Strahlung im Durchschnitt etwa zwei Millisievert pro Jahr. Ein erhöhtes Krebsrisiko lässt sich erst ab einer Jahresdosis von mehr als 100 Millisievert feststellen. Tatsächlich ist in Fukushima die Strahlenbelastung durch die Maßnahmen vielerorts erheblich gesunken, doch die Methode hat Grenzen.

Zum einen haben sich die radioaktiven Partikel nicht gleichmäßig über das Land verteilt. Auch in kaum belasteten Gebieten gibt es immer wieder radioaktive Hotspots. "Wenn man ganz genau sein wollte, müsste man den Menschen eigentlich sagen: Dieser Teil deines Hinterhofs ist belastet und dieser nicht - aber das ist nicht realistisch", sagt Mosneaga. Stattdessen werden großflächige Zonen mit verschiedenen Kontaminierungsgraden eingeteilt, die auch die Entschädigung der Einwohner bestimmen. So kann es passieren, dass Häuser auf einer Straßenseite gereinigt werden, auf der anderen aber nicht. Der eine Nachbar bekommt mehr Geld zur Entschädigung, der andere weniger. Das sorgt für Unmut.

An Grenzen stoßen die Reinigungsbemühungen auch deshalb, weil die Region zu großen Teilen ländlich ist: Kleinere Ortschaften liegen zwischen bewaldeten Hügeln. "Wenn man die ganzen Wälder dekontaminieren wollen würde, müsste man alle Bäume fällen, was zu Erdrutschen führen und wiederum eine Katastrophe bedeuten würde", sagt Mosneaga. Wenn eine bewohnte Gegend an ein bewaldetes Gebiet grenzt, wird daher nur ein Bereich im Umfeld von 20 Metern gereinigt. Manche Häuser liegen jedoch mitten in bewaldeten Tälern. Selbst wenn im Umkreis um die Häuser alles gesäubert wird, können Regen, Wind und Erdrutsche neue radioaktive Partikel herantragen.

Rückkehr oder Neuanfang?

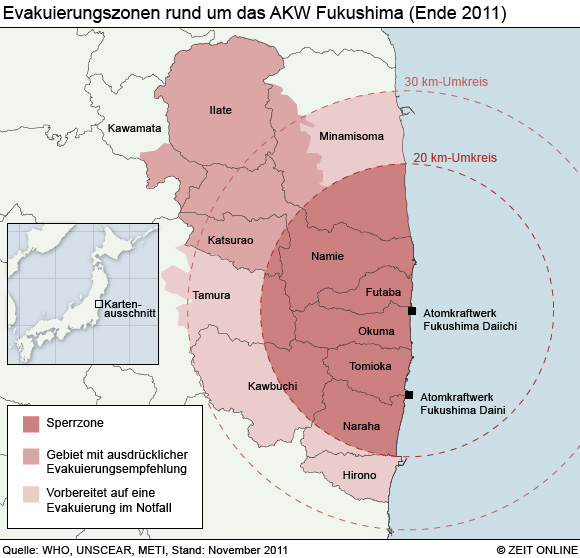

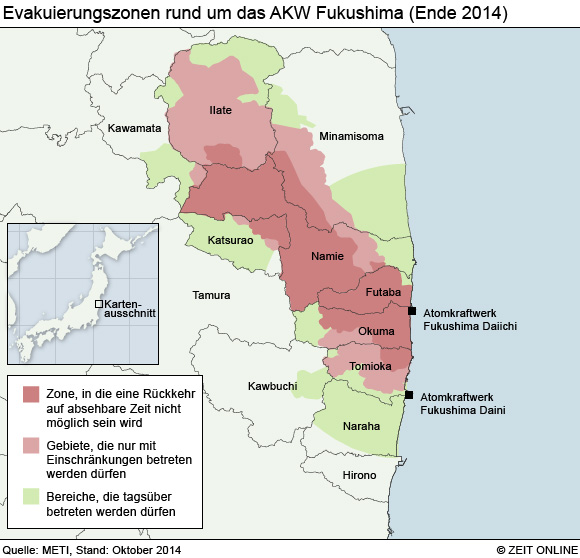

Die Region wurde in drei Zonen eingeteilt: Bereiche, in denen ehemalige Bewohner sich frei bewegen aber nicht übernachten dürfen. Gebiete, die auch tagsüber nur mit Einschränkungen betreten werden können. Und eine Zone, in die die Rückkehr auf absehbare Zeit nicht möglich sein wird (siehe Karte).

In vier Gemeinden aus der grünen Zone galt die Dekontaminierung Mitte 2014 als abgeschlossen. Aber nur zwei von ihnen dürfen seit letztem Jahr wieder teilweise bewohnt werden. Insgesamt sollen so rund 55.000 ehemalige Bewohner ihre Heimat wiedererlangen, doch die Frage ist: Werden sie überhaupt zurückkommen?

Nach Kawauchi, ein Ort der damals in der 20-Kilometer-Evakuierungszone lag, zogen nur etwa die Hälfte der ehemals 3.000 Einwohner zurück - und von ihnen ist fast die Hälfte 65 Jahre alt oder älter.

Ein Leben inmitten von Geisterstädten

Gerade viele junge Familien mit Kindern wollen kein Risiko eingehen, beginnen ein Leben in sicherer Entfernung vom Unfallort. Das Misstrauen in die Beteuerungen der Regierung und des Kraftwerksbetreibers Tepco sitzt tief. Neben Angst vor radioaktiver Strahlung hält auch die fehlende Infrastruktur viele Menschen von der Rückkehr ab. "Früher sind die Einwohner von Kawauchi in die Nachbargemeinden gefahren, um dort einzukaufen oder ins Krankenhaus zu gehen", sagt die Sozialwissenschaftlerin Ana Mosneaga. Doch benachbarte Orte wie Futaba oder Namie sind heute Geisterstädte, da sie stärker radioaktiv belastet sind als Kawauchi. Wer will hier wohnen?

Nur zwischen zehn und 20 Prozent der Geflüchteten möchten überhaupt zurückkehren, ergab im Herbst 2014 eine Umfrage der Wiederaufbauagentur. "Solche Umfragen werden regelmäßig durchgeführt", sagt die Sozialwissenschaftlerin Mosneaga, "und von Jahr zu Jahr antworten mehr Leute, dass sie unentschlossen sind, ob sie zurückgehen wollen".

Sind die gigantischen Reinigungspläne der Regierung also überhaupt sinnvoll? Sollten die geschätzten Kosten von mindestens 20,5 Milliarden US-Dollar nicht besser in den Bau neuer Städte gesteckt werden? "Man kann das nicht so schwarz-weiß sehen", sagt Ana Mosneaga, "manche Menschen halten die Maßnahmen für Augenwischerei, aber andere sehen darin die einzige Hoffnung, überhaupt jemals zurückzukehren".

In der Stadt Namie zogen die Bürger diejenigen zu Rate, die noch lange mit der Situation werden umgehen müssen. Sie fragten Schulkinder unter 16 Jahren, wie sie sich die Zukunft ihrer Heimatstadt wünschen. Das Ergebnis: Die Kinder wollten keine neue moderne Stadt, sondern sie wollten die Stadt so wieder, wie sie vor dem Unfall war.

"Es gibt kein Allheilmittel, wie mit der Situation umzugehen ist", sagt Wissenschaftlerin Ana Mosneaga. Wichtig sei, dass die ehemaligen Bewohner in die Entscheidungen mit einbezogen werden, dass alle Verwaltungsebenen zusammen an realistischen Plänen arbeiten und, dass andere Perspektiven als die der Rückkehr eröffnet werden.

Kein Weg zurück ins alte Leben

Manche Gemeinden werden schon deshalb nie wieder zu ihrem Zustand vor der Katastrophe zurückkehren können, da sie völlig abhängig vom Kernkraftwerk als Arbeitgeber waren. In anderen Gemeinden wie Futaba und Okuma soll ein Zwischenlager für die erwarteten rund 28 Millionen Kubikmeter Strahlenabfall entstehen - eine große Mülldeponie mindestens für die nächsten 30 Jahre. "Das normale Leben, wie es einmal war, ist in manchen Gemeinden für immer verloren", sagt Mosneaga.

"Im Großteil Japans geht das Leben weiter als wäre nichts gewesen", sagt Mosneaga, "kurz nach der Katastrophe sprachen alle davon, sich für die betroffene Region engagieren zu wollen. Das hat nachgelassen." Die Regierung will schon bald die ersten der 48 stillgelegten Reaktoren wieder in Betrieb nehmen. In Tokio protestierten am vergangenen Wochenende mehrere Tausend Menschen gegen die Regierungspläne, aber vielerorts herrscht Resignation. "Shikata ga nai" - "Es ist nicht zu ändern" lautet eine japanische Redewendung.

Kommentare von Lesern

für unseren Newsletter an