Dürren, Tornados, Überschwemmungen, Waldbrände - ungewöhnlich extreme Naturkatastrophen kennzeichnen das Jahr 2011. Ein Zufall, oder macht sich der Klimawandel bemerkbar?

Seit Ende 2010 herrscht in weiten Teilen der Welt Dürre. Die verheerendsten Auswirkungen hat der Wassermangel derzeit in Ostafrika. Allein am Horn von Afrika, in Somalia, Kenia und Äthiopien, sind nach Schätzungen der UN zehn Millionen Menschen von Hungersnot bedroht, darunter zwei Millionen Kinder. Die Einwohner fliehen aus den betroffenen Gebieten und sammeln sich zu Zehntausenden in Lagern, wo viele von ihnen entkräftet sterben. Antonio Guterres, der Leiter des UN-Flüchtlingskommissariats, erklärte bei einem Besuch des Lagers Dadaab in Kenia: „Noch nie habe ich in einem Flüchtlingscamp Menschen in einem so verzweifelten Zustand gesehen.“ Die Dürre in Somalia sei die „schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt“.

Zu Jahresbeginn 2011 stöhnten auch die Bewohner der nordöstlichen Regionen Chinas unter anhaltender Trockenheit. Betroffen ist insbesondere die Provinz Shandong, wo es über vier Monate lang nicht regnete. Über 200 000 Menschen und mehr als 100 000 Nutztiere hatten kein Wasser mehr und mussten mit Hilfe von Feuerwehrautos versorgt werden. Das Gebiet gilt als Kornkammer des Landes. In diesem Jahr ging die Hälfte der Ernte dort verloren. Auch in der inneren Mongolei, Hebei, Gansu und drei weiteren Provinzen litten knapp drei Millionen Menschen unter Trinkwassermangel. Der Süden des Landes hingegen fror wegen einer Kältewelle.

Trockener April lässt Felder in Europa verdorren

Auch in Europa litten große Gebiete monatelang unter Dürre. In Frankreich schränkten 28 Departements deshalb die Wasserversorgung ein. Einer der heißesten und trockensten Aprilmonate seit Aufzeichnung der Wetterdaten ließ Äcker verdorren, und die Wasserreserven verringerten sich rasant. Der Pegel des Grundwassers und von Flüssen war so niedrig wie sonst im Juli. Die Tiere der Landwirte fanden nicht mehr genug Futter auf den Weiden. Deshalb forderte der Bauernverband FNSEA Anfang Juni die Regierung in Paris auf, den Einsatz des Militärs zu prüfen, um Landwirte mit Futter zu versorgen. Zudem wurden Züge der Staatsbahn SNCF für den Futtertransport genutzt. Experten erwarten aufgrund der Trockenheit eine um elf Prozent verringerte Weizenernte.

Kurz darauf erklärte die britische Regierung den Osten Englands zum Dürregebiet. Die Ernteeinbußen auf der normalerweise sehr niederschlagsreichen Insel werden auf 25 Prozent geschätzt. Auch in Spanien, Belgien, Deutschland, Österreich und weiten Teilen Mittelosteuropas rechnen die Behörden mit verringerten Getreideernten.

Inzwischen haben Klimatologen einen Schuldigen für die Trockenheit ausgemacht.

„Das Mädchen“ sorgt für Dürren und Überschwemmungen

Verantwortlich ist das Wetterphänomen La Niña, das im Januar 2011 auch die verheerenden Überschwemmungen in Australien verursachte. La Niña (spanisch: „das Mädchen“) tritt in Rhythmen von zwei bis sieben Jahre auf. Luftdruckschwankungen über dem Pazifik fachen dann Passatwinde an, die das warme Oberflächenwasser in Richtung Westen drücken, nach Südostasien. An den südamerikanischen Küsten, insbesondere vor Peru, quillt im Gegenzug deutlich kälteres Tiefenwasser nach oben.

Diese massive Umwälzung beeinflusst das Wetter auf der ganzen Welt. Neben Dürren löst sie - wie in Australien - gebietsweise heftige Regenfälle aus, die zu Überschwemmungen und Erdrutschen führen. Bereits im Sommer 2010 verstärkte La Niña den ohnehin heftigen Monsun. So drang der regenreiche Wind ungewöhnlich weit nordwärts bis nach Pakistan vor, wo er eine Flutkatastrophe biblischen Ausmaßes verursachte. Normalerweise regnen sich die Wolken in Indien ab.

Kommentar: Wieder einmal wird von der Tatsache abgelenkt, dass wir globalen Erdveränderungen zyklischer Natur gegenüberstehen, deren Ausmaße tiefgreifender sind und noch sein werden, als es von den Kräften an der Macht mit ihrer Mainstream-Presse dargestellt wird. Mehr noch, die Wahrheit wird uns verschwiegen, während die Kräfte an der Macht genau zu wissen scheinen, was uns erwartet und sich dementsprechend vorbereiten, z.B. durch das Bauen von unterirdischen Bunkern.

Keine Pläne zu Katastrophenabwehr

Das Phänomen ist schon lange bekannt, und Organisationen wie die Welternährungsorganisation FAO warnten wiederholt vor seinem Auftreten. Doch Pläne zur Katastrophenabwehr gab es nicht. Deshalb ist die Situation in Ostafrika jetzt auch so schlimm. Die Dürre überlagert die anderen Krisen in der Region, vor allem den anhaltenden Konflikt in Somalia. Alle Faktoren zusammen trieben in der Region die Preise für Lebensmittel und Kraftstoff in die Höhe. Experten des World Food Programme der UN registrierten, dass Hirten in Somalia derzeit fünf Ziegen verkaufen müssen, um einen 90-Kilogramm-Sack Mais zu erstehen. Im Januar waren es noch ein bis zwei Ziegen.

Viele Menschen halten diese Art von Handel nicht lange durch, zumal viele ihrer Tiere verdursten. Sie haben kein anderes Einkommen als die Viehzucht. Deshalb setzte die massenhafte Flucht insbesondere nach Kenia ein. Selbst die islamistische Miliz al-Shabaab gab bekannt, sie werde „ihr Verbot von Hilfsorganisationen“ aufheben und appellierte laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung an „Afrikaner, Europäer, Christen, Muslime, Atheisten“, Lebensmittel zu verteilen.

Schlimmste Dürre seit 60 Jahren

Experten des Hunger-Frühwarnsystems der Hilfsorganisation USAID ermittelten, dass es sich um die schlimmste Dürrekatastrophe seit 60 Jahren handelt. Sie verglichen Wetterdaten aus den Jahren 1950 bis 2011. Dabei zeigte sich, dass die Jahre 2010/11 in elf der 15 Weidezonen der betroffenen Länder die trockensten waren bzw. sind. Satellitendaten bekräftigen dieses Bild. Ausgewertet wurden sie von dem britischen Meteorologen David Grimes von der Universität Reading. „Die Niederschläge in der Region fehlen nun in der dritten Regenzeit in Folge“, erklärt er. „Dabei sollten sie jedes Jahr zwischen März und Mai sowie Oktober und Dezember kommen, wobei der April der stärkste Regenmonat ist.“

Im Normalfall, so Grimes weiter, seien in einem April 120 bis 150 Millimeter Wasser pro Quadratmeter zu erwarten. Im April dieses Jahres seien es aber höchstens 30 bis 40 Millimeter gewesen. Neben La Niña spielen dabei noch andere Faktoren eine Rolle.

Ist der Klimawandel schuld?

So ist das Wasser im Indischen Ozean wärmer als normal. Dadurch verändern sich Luftströmungen mit der Folge, dass Regen über dem Meer fällt statt auf dem Land.

Die große Frage ist nun, wie lange sich der derzeitige La Niña noch hält. „Unsere Sorge ist, dass wir im Moment kein Anzeichen dafür sehen, dass ein Umschlag hin zu El Niño erfolgt“, konstatiert der Klimaforscher Dan Williams vom britischen Met Office. „Deshalb besteht wenig Aussicht, dass der Wassermangel durch überdurchschnittliche Niederschläge von Oktober bis November ausgeglichen werden.“ In diesem Fall könnte die verheerende Dürre eine weitere Saison anhalten. El Niño (spanisch: das Christkind) ist das Gegenstück auf der pazifischen Klimaschaukel. Er ist gekennzeichnet durch eine Erwärmung des Ostpazifik vor Südamerika, die gewöhnlich zur Weihnachtszeit einsetzt.

Welche Rolle spielt die globale Erwärmung?

Unter El Niño-Einfluss kehren sich die Wetterverhältnisse in großen Teilen der Welt gegenüber La Niña um. In Südostasien und Australien fehlen die Niederschläge, deshalb kommt es dort zu Buschfeuern und verheerenden Waldbrände. Vor Mexiko können gewaltige Wirbelstürme entstehen. Im derzeitigen Dürregebiet in Ostafrika, aber auch in Kenia und Tansania fällt überdurchschnittlich viel Regen, während es im südlichen Afrika deutlich trockener wird.

Wie stets bei anhaltenden Wetterunbilden taucht die Frage auf, inwieweit sie mit der globalen Erwärmung in Verbindung stehen. Zunächst ist klar, dass es schon immer anhaltende Dürren gab, auch ohne den Treibhausgas-Ausstoß der Menschheit.

Kommentar:

Die CO2-Theorie ist nur geniale Propaganda

Propaganda-Alarm: Temperaturrekorde belegen Erwärmungstrend

Außerdem ist es nicht möglich, einzelne Ereignisse dem Klimawandel zuzuschreiben.

Kommentar: Wieder ein Versuch, die Wahrheit zu vertuschen. Das Wetter auf der ganzen Welt spielt verrückt. Lesen Sie unsere Sparte Erdveränderungen oder die noch viel umfangreichere englische Sparte Earth Changes und Fire in the Sky, um sich ein realistisches Bild über die wahren Ausmaße der Erdveränderungen zu machen.

Andererseits passt die wachsende Zahl extremer Wetterereignisse zu den Prognosen der Klimaforscher, die einen Wechsel von längeren Trockenperioden, heftigen Starkregen sowie anhaltenden Hitzewellen vorhersagen.

Häufung schwerer Naturkatastrophen

Da fügt es sich, dass die Rückversicherungs-Gesellschaft Munich Re bereits nach Ablauf der ersten Jahreshälfte erklärt, 2011 werde durch eine ungewöhnliche Häufung schwerster Naturkatastrophen das schadenträchtigste Jahr aller Zeiten. Die wirtschaftlichen Schäden von rund 265 Milliarden US-Dollar bis Ende Juni überträfen bereits die Summe des bisher teuersten Jahres 2005 mit einer Schadenssumme von 220 Milliarden Dollar.

Zwar entfällt der größte Teil der Schäden auf das verheerende Erdbeben in Japan vom 11. März mit der Atomkatastrophe von Fukushima im Gefolge. Doch viele der Katastrophen waren wetterbedingt. So wurden die Südstaaten und der Mittlere Westen der USA im April und Mai von Serien ungewöhnlich heftiger Tornados heimgesucht. "Ein so massives Auftreten von Tornados, Überflutungen und Dürren wie im vergangenen April habe es „noch nie in der aufgezeichneten Geschichte der Vereinigten Staaten gegeben“, erklärte der Klimatologe Deke Arndt vom National Climatic Data Center gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Die Ursache war wiederum La Niña - ebenso wie bei den Überschwemmungen auf dem australischen Kontinent, von denen hauptsächlich Queensland betroffen war. Erstmals in der Geschichte des Bundesstaats führten alle drei großen Flüsse gleichzeitig Hochwasser.

Die Katastrophe wurde noch übertroffen.

Auch Deutschland droht Trockenheit

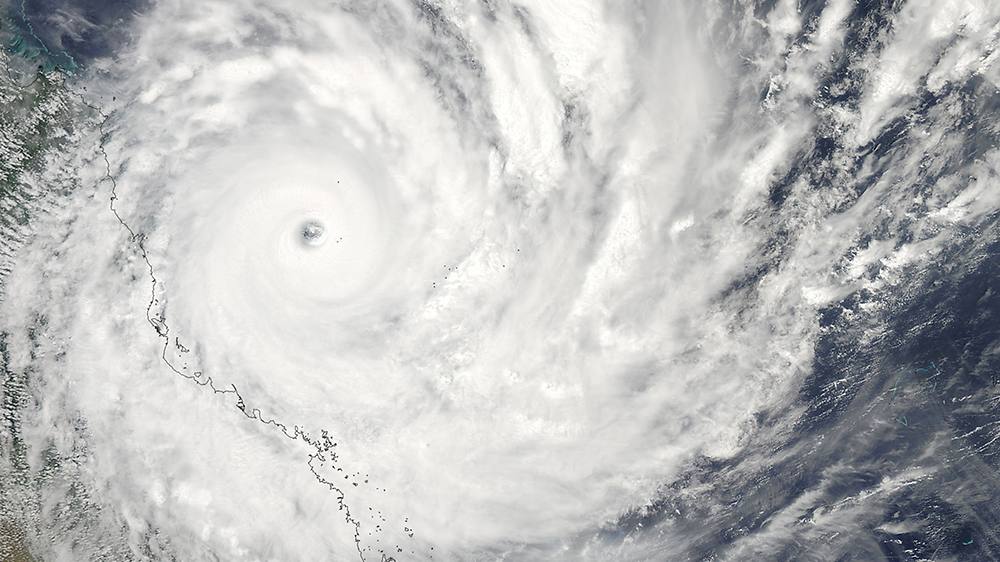

Anfang Februar traf mit dem Zyklon Yasi erstmals seit fast 100 Jahren wieder ein Wirbelsturm der höchsten Stufe 5 mit Geschwindigkeiten von über 280 Kilometer pro Stunde auf Queenslands Küste. „Auffällig waren dieses Jahr die höchsten je gemessenen Meerestemperaturen vor der Küste Australiens, die zu diesen Wetterextremen beitragen. Das hat auch mit La Niña zu tun, jedoch lagen die Temperaturen höher als in früheren La-Niña-Jahren“, weiß Peter Höppe, Leiter der Georisiko-Forschung von Munich Re.

Mit Wassermangel haben dagegen die Anrainer des Mekong zu kämpfen - obwohl es dort unter La-Niña-Bedingungen feuchter sein sollte. Sein Pegel ist so niedrig wie seit 20 Jahren nicht mehr. Der 4350 Kilometer lange Fluss, der im tibetischen Hochland entspringt und in Vietnam ins Südchinesische Meer mündet, ist an manchen Stellen nur noch 35 Zentimeter tief. Im Mekong-Becken von Thailand, Laos, Kambodscha und Südvietnam leiden 65 Millionen Menschen unter den Folgen. In Südchina liegen laut Medienberichten 21 Frachter auf Grund, in Thailand verdörren Reisfelder. Im Flussdelta in Südvietnam dringt aufgrund des geringen Wasserstands Salzwasser ins Inland vor, wo es die Krabbenzucht und Reisfelder von 20 000 Hektar Ausdehnung beeinträchtigt. Die Behörden ließen einen 110 Kilometer langen Deich bauen, um die Folgen abzumildern.

Daneben sind durch die Trockenheit Ernteausfälle programmiert. Die Bauern dürfen ihre Reis- und Sojafelder nur alle vier Tage bewässern. Streckenweise kam der Frachtverkehr auf dem Mekong zum Erliegen. Über die Ursache des Wassermangels im Mekong streiten sich die Gelehrten. Einige, etwa Experten der Gruppe „Rivers International“, glauben, dass neue Dämme am Oberlauf des Mekong zumindest teilweise verantwortlich seien. Die Mekong River Commission, nennt dagegen das frühe Ende der Regenzeit im Jahr 2009 und weniger Niederschläge während des Monsuns als Grund. Künftig dürfte sich die Situation noch verschlimmern, denn Laos plant mehrere riesige Staudämme an Nebenflüssen des Mekong, ebenso China. Vielleicht, weil sie jetzt die möglichen Folgen sehen können, legten die Anrainerstaaten die Dammpläne aber zunächst auf Eis.

Wald wird zu einer CO2-Quelle

Vom globalen Klima-Roulette ist auch der Amazonas-Regenwald betroffen. Nach 2005 und 2010 war die grüne Lunge der Erde auch im Frühjahr 2011 von Trockenheit betroffen. Der Wald leidet auf einer gigantischen Fläche von 2,5 Millionen Quadratkilometer, das ist sie etwa siebenmal mehr als Deutschland. Laut einer Studie von brasilianischen und US-Forschern hat sich dieses Areal von der Dürre 2010 noch nicht wieder erholt. „Das vergangene Jahr war das trockenste seit Beginn der Aufzeichnungen vor 109 Jahren“, erklärt der Ökologe Marcos Costa von der Föderalen Universität im brasilianischen Vicosa. Häufen sich solche Trockenperioden, droht der Wald zu verschwinden. An seiner Stelle breiten sich Grasland und Savannen aus.

Das in den Regenwald-Pflanzen gespeicherte Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) gelangt dadurch in die Atmosphäre und kann die Erderwärmung weiter beschleunigen - der Wald würde von einer CO2-Senke zu einer Quelle. Bereits durch das Baumsterben aufgrund der Dürre vom vergangenen Jahr könnten über fünf Milliarden Tonnen CO2 freigesetzt worden sein, schätzen Experten des brasilianischen Forschungsinstituts Ipam. Das erreicht knapp die Emissionen der USA, die 2009 knapp sechs Milliarden Tonnen CO2 durch Verbrennung fossiler Kraftstoffe in die Atmosphäre bliesen.

Dürrekatastrophen verschlimmern sich

Glaubt man dem US-Klimaforschungsinstitut NCAR, ist schon in 30 Jahren mit nie da gewesenen Dürrekatastrophen zu rechnen. Die NCAR-Forscher prognostizieren dies aufgrund abnehmender Regenfälle in großen Teilen der Welt sowie den steigenden Temperaturen. Betroffen seien vor allem bevölkerungsreiche Regionen wie der Mittelmeerraum, aber auch die USA, Mittelamerika und große Teile Mexikos, Brasiliens, Südostasiens und Chinas, ebenso Afrika und Australien.

Im Jahr 2060 wird die Dürre laut der NCAR-Studie auch große Teile Mitteleuropas fest im Griff haben, einschließlich Deutschlands.

Stromversorgung könnten gefährdet sein

Die Grenze zwischen trockenen und feuchten Regionen wandert auf der Nordhalbkugel immer weiter nach Norden, sodass selbst das südliche Kanada und Südskandinavien trocken fallen. Dafür wird es in hohen Breiten feuchter, etwa in Alaska und den nördlichen Landesteilen Kanadas, Skandinaviens sowie Russlands. „Viele Länder in den Subtropen, aber auch in mittleren Breiten müssen sich künftig mit den Folgen ausgetrockneter Böden und immer kleineren Wasserflächen auseinandersetzten“, erläutert Studien-Mitautor Richard Saeger von der Columbia University in New York.

In Deutschland können anhaltende Trockenperioden wie in diesem Frühjahr die Stromversorgung gefährden. Die Kohlekraftwerke, die nach dem Atomausstieg zunächst mehr Strom liefern müssen, bekommen ihren Brennstoff per Schiff geliefert. Durch niedrige Pegelstände könnte dieser Transportweg ausfallen. Anfällig sind außerdem französische und deutsche Kernkraftwerke, weil sie ihr Kühlwasser aus Flüssen beziehen. Je wärmer das Flusswasser ist und je weniger davon zur Verfügung steht, desto eher müssen sie gedrosselt oder gar vom Netz genommen werden.

Ständige Wasserknappheit

Ein Bericht über die Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Wasserknappheit und Dürre, den die EU jüngst vorlegte, stellt fest, dass das Verhältnis zwischen Wassernachfrage und -verfügbarkeit in vielen Gebieten Europas bereits heute ein kritisches Niveau erreicht. In einigen Mitgliedstaaten herrsche mittlerweile landesweit ständige Wasserknappheit. Dies gelte für die Tschechische Republik ebenso wie für Frankreich und Belgien, die übernutzte Grundwasserleiter melden. Die EU-Kommission plant deshalb eine Strategie zur Bekämpfung von Wasserknappheit und Dürre. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Effizienzsteigerung, vor allem dem Potenzial für Einsparungen in Gebäuden, der Verminderung von Leckverlusten und der sparsamen Wassernutzung in der Landwirtschaft.

Fehlt Wasser, fehlt es auch an Nahrung.

Gereidepreise steigen an

Dies ist angesichts der wachsenden Weltbevölkerung von besonderer Tragweite. Laut einer Analyse der OECD und der FAO machten sich Extremwetterereignisse und Dürren bereits in der abgelaufenen Erntesaison 2010 bemerkbar. Dadurch, sowie durch die Nutzung von Nahrungspflanzen für Biokraftstoffe, sanken die globalen Getreideerträge gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,8 Prozent. Als Folge davon verteuerten sich Nahrungsmittel um bis zu 40 Prozent. In diesem Jahr bedrohen ebenfalls Dürren und Überflutungen die Ernten. „Jeder weitere Anstieg der Preise hat für die Armen der Welt verheerende Auswirkungen, die zu politischen Unruhen und Hungersnöten führen“, warnte der OECD-Generalsekretär Angel Gurría Mitte Juni bei der Vorstellung des Berichts. Kurzfristig sei mit einem Anstieg der Getreidepreise um weitere 20 Prozent und der Fleischpreise um 30 Prozent zu rechnen.

Für das nächste Jahrzehnt prognostiziert die FAO/OECD-Studie, dass die Wachstumsrate der globalen Agrarproduktion auf jährlich 1,7 Prozent sinken wird, von 2,6 Prozent in der vergangenen Dekade. Im Wissenschaftsmagazin Science schätzten Forscher der Stanford University kürzlich ab, welchen Anteil der Klimawandel an der Verringerung der Ernteerträge hat. Sie ermittelten, dass die globale Maisproduktion 2008 rund 3,8 Prozent niedriger ausfiel als es ohne globale Erwärmung möglich gewesen wäre. Für Weizen lag die Differenz sogar bei 5,5 Prozent. Die Erträge von Reis und Sojabohnen seien dagegen nicht klimabedingt gesunken.

In einer anderen Studie widerlegen Wissenschaftler der University of Illinois ein von Klimaskeptikern gern vorgetragenes Argument: CO2 sei eigentlich ein Dünger, der Pflanzen zu rascherem Wachstum und mehr Biomasse verhelfe und den Bauern damit zu mehr Erträgen. Von dieser Vorstellung müssen die Klimazweifler sich nun verabschieden. Die Forschungsarbeiten der Chicago Boys, die Sojabohnen und Mais mit CO2 begasten und höheren Temperaturen aussetzten, zeigten, dass vor allem die Erwärmung zu Ernteverlusten führt. Das zusätzliche CO2 führte zwar zu Mehrerträgen, doch diese konnten diese Verluste nicht ausgleichen.

Kommentar: Klimagate: Skandal um manipulierte Daten und der CO2-Schwindel

Wohin also führen uns diese globalen klimatischen Veränderungen?

Lesen Sie folgende Artikel:

Feuer und Eis: The Day After Tomorrow

Eine Eiszeit kann blitzartig beginnen - vor 13.000 Jahren in Europa passiert

Kleine Eiszeit? Nächster Sonnenzyklus könnte ausbleiben