OF THE

TIMES

Immer wieder wird seit einigen Wochen über sogenannte "Impfdurchbrüche" berichtet. Menschen, die bereits vollständigen Impfschutz genießen, können sich demzufolge dennoch mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wieder infizieren und den Erreger auch weiter übertragen. In Deutschland zählte das Robert Koch-Institut mittlerweile bereits 10.827 Impfdurchbrüche. Und obwohl Israel als "Impfweltmeister" gilt, wächst auch dort die Anzahl der positiv auf COVID-19 Getesteten seit geraumer Zeit an.Die Israelis kommen zu dem Schluss, dass die natürliche Immunität länger anhaltenden und stärkeren Schutz gegen eine durch die Delta-Variante (B.1.617.2) hervorgerufene Infektionen im Vergleich zu den Impfungen gewährleistet.

~ de.rt.com

Chinesische Wissenschaftler haben Pläne enthüllt, das erste "saubere" kommerzielle Atomkraftwerk zu bauen, das statt mit Uran mit flüssigem Thorium und geschmolzenem Salz betrieben wird. Der erste Prototypreaktor soll im August fertiggestellt und im September getestet werden.Die Technologie soll umweltfreundlicher sein, während die Abfallprodukte eine deutlich geringe Halbwertszeit aufweisen und nicht für Kernwaffen benutzt werden können.

~ de.rt.com

Die Technologie ist im Vergleich mit konventionellen Kernreaktoren umweltfreundlicher, deren Abfälle bis zu 10.000 Jahre lang hoch radioaktiv bleiben und Plutonium-239 enthalten, den Hauptbestandteil von Atomwaffen.

Herkömmlicher Atommüll muss in Bleibehältern untergebracht, in sicheren Anlagen isoliert und strengen Kontrollen unterzogen werden, um sicherzustellen, dass er nicht in die falschen Hände gerät. In Flüssigsalzreaktoren wird das Schlüsselelement in Fluoridsalz aufgelöst, und das ausgegebene Uran-233 wird im Reaktor durch andere Reaktionen verarbeitet. Andere Abfälle haben eine Halbwertszeit von 500 Jahren.

Thorium kann nicht für die Herstellung der Kernwaffen verwendet werden, was politische Vorteile für den Export der Technologie und für den Bau solcher Reaktoren im Ausland mit sich bringt. So kann die Entwicklung dieser Technologie zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit Chinas mit anderen Staaten beitragen. Chinesische Beamte sehen im Bau von Flüssigsalzreaktoren weiteres Potenzial für die Entwicklung des Projekts Neue Seidenstraße.

~ de.rt.com

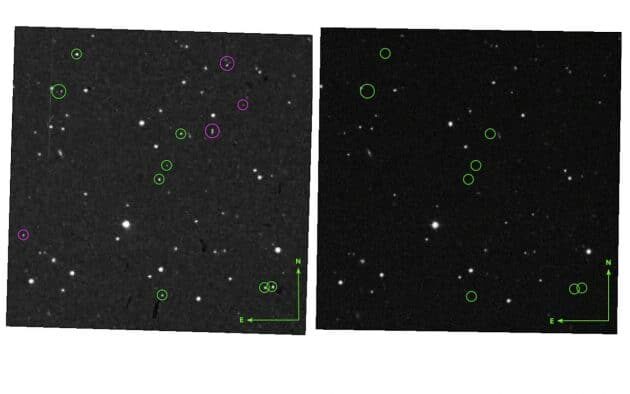

Stockholm (Schweden) - Am 12. April 1950 dokumentierten Astronomen im Rahmen der Palomar Sky Survey ein bis heute unerklärtes Phänomen, als auf einer astronomischen Fotoplatte 9 Sterne zu sehen waren, die schon auf der Folgeaufnahme eine halbe Stunde später und seither nicht mehr zu sehen waren. Aktuell widmen sich Astronomen und Astronominnen nun erneut den rätselhaften "verschwundenen Sternen".Im Rahmen der Untersuchung wurden rund 100 Ereignisse dieser Art unter die Lupe genommen. Die Wissenschaftler kommen zu dem Schluss, dass keine bekannten astronomischen Phänomene das Phänomen erklären können.

~ Grenzwissenschaft-Aktuell

Obwohl Sterne entstehen und vergehen, sowie in ihrer Helligkeit schwanken können, gehören gerade ferne Sonnen eigentlich zu den Konstanten unseres Sternenhimmels, da die sie verändernden Prozesse in der Regel langfristig wirken.

Anhand ihrer 2019 begonnenen Analyse von rund 100 Ereignissen "verschwundener Sterne" im Rahmen des Projects "VASCO" (Vanishing & Appearing Sources during a Century of Observations, ...GreWi berichtete) kommt das Team um Beatriz Villarroel von der Universität von Stockholm und dem Instituto de Astrofísica de Canarias im Fachjournal "Scientific Reports" (DOI: 10.1038/s41598-021-92162-7), zu dem Schluss, dass für die ) der Ereignisse im April 1950 bislang keine bekannten natürlichen bzw. astronomischen Phänomene (wie Myonen, Gravitationslinsen, schnelle Radioausbrüche, Gammastrahlenblitze, natürliche Radioaktivität, veränderliche Sterne oder Meteoriden, Flugzeuge) anwendbar sind.

~ Grenzwissenschaft-Aktuell

| Behörde | Nasa |

| Gründer | Dwight D. Eisenhower |

| Hauptsitz | Washington, D.C., Vereinigte Staaten |

| Gründung | 29. Juli 1958, USA |

Shijiazhuang (China) - Die Analyse eines nahezu perfekt erhaltenen, auffallend großen Frühmenschenschädels stellt die bisherige Vorstellung vom Neandertaler als der dem Homo sapiens am nächsten verwandten Frühmenschenart in Frage. Tatsächlich könnte der als "Homo longi" (Drachenmensch) bezeichnete Frühmensch der nächste Verwandte des modernen Menschen sein.Die Wissenschaftler scheinen also erneut auf Basis der abstrusen Evolutionstheorie ein Glied in der "Evolution des Menschen" entdeckt zu haben. Mehr Informationen zum Thema finden Sie hier:

Wie die Forschenden um Professor Qiang Ji in drei Fachartikeln im Fachjournal "The Innovation" (DOI: 10.1016/j.xinn.2021.100131, 10.1016/j.xin.2021.10032, 10.1016/j.xinn.2021.100130) berichten, wurde der Schädel bereits in den 1930-er Jahren in der Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang entdeckt und befindet sich im Geowissenschaftlichen Museum der Hebei GEO University. Der Fund habe das Potenzial, unser Verständnis der menschlichen Evolution zu verändern: "Das Harbin-Fossil ist eines der vollständigsten menschlichen Schädelfossilien der Welt. Das Fossil hat viele morphologische Details bewahrt, die für das Verständnis der Evolution der Gattung Homo und des Ursprungs des Homo sapiens entscheidend sind."

~ Grenzwissenschaft Aktuell

Dies ergab eine Studie eines Forscherteams von der University of Oxford, die auf dem Preprints-Portal medRxiv veröffentlicht wurde.Laut der Studie soll der Effekt bei Covid-19-erkrankten Personen, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, stärker ausgefallen sein.

Die Forscher prüften demnach Untersuchungen von 394 Personen, die zwischen Oktober 2020 und Januar 2021 an Covid-19 erkrankt waren und sich sowohl vor als auch nach der Infektion einer Magnetresonanztomographie des Gehirns unterzogen.

Die Daten wurden mit denen einer aus 388 Personen bestehenden Kontrollgruppe verglichen, die nicht mit dem neuartigen Erreger infiziert waren. Dabei wurden Faktoren wie Geschlecht, Alter, ethnische Zugehörigkeit, Body-Mass-Index und zeitliche Abstände zwischen den MRT-Untersuchungen berücksichtigt.

~ snanews.de

Kommentar: Es handelte sich dabei nur um einen kleinen geomagnetischen Sturm, was passiert, wenn ein großer unsere Erde und andere Satelliten trifft?