Da sich die menschliche Gehirnentwicklung grundsätzlich von der in Tieren unterscheidet, war es bislang schwierig, die Ausbildung dieses faszinierenden Organs in Tiermodellen zu untersuchen.

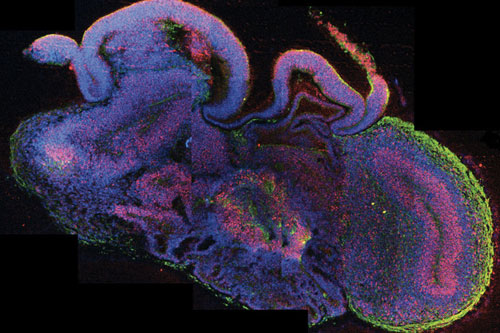

Den Wiener Forschern ist es nun erstmals gelungen, die frühen Stadien der menschlichen Gehirnentwicklung in einem speziell entwickelten dreidimensionalen Organkultursystem nachzubilden. Für die Herstellung dieser sogenannten "mini brains" verwendeten die Forscher embryonale Stammzellen und induzierte pluripotente Stammzellen (iPS Zellen), die aus Patientengewebe gewonnen wurden.

Auf diese Weise konnten sie zeigen, dass Stammzellen die unterschiedlichen Zelltypen des Gehirns ausbilden und dass diese Zellen sich in überraschend exakter und präziser Weise so organisieren, wie im embryonalen Gehirn. Durch ein spezielles Kulturverfahren gelang es, die frühen Entwicklungsstadien des Großhirns aber auch anderer Gehirnstrukturen, wie dem Hippokampus, nachzubilden.

Während normalerweise wissenschaftliche Versuche zuerst in Zellkultur und anschließend in Tiermodellen, wie der Maus oder der Fliege, durchgeführt werden, machen es aber grundlegende Unterschiede in der Gehirnentwicklung schwer, Erkenntnisse in diesem Bereich vom Tier auf den Menschen zu übertragen.

In dieser Frage eröffnet nun jedoch die Stammzellforschung völlig neue und bisher ungeahnte Möglichkeiten. "Wie unsere Ergebnisse zeigen, haben menschliche Stammzellen bemerkenswerte Fähigkeiten sich selbst zu organisieren. Die Zellen bilden, wenn man sie sozusagen sich selbst überlässt, überraschend komplexe Strukturen aus, anhand derer man auch die Aktivität der Nervenzellen und die Kommunikation zwischen den Zellen studieren kann. So ist es anderen Forschern bereits gelungen darm-, oder netzhautähnliche Strukturen nachzubilden", erläutert Knoblich. "Derartige Modelle haben sehr großes Potenzial für die Erforschung von Krankheiten und Entwicklung von Medikamenten."

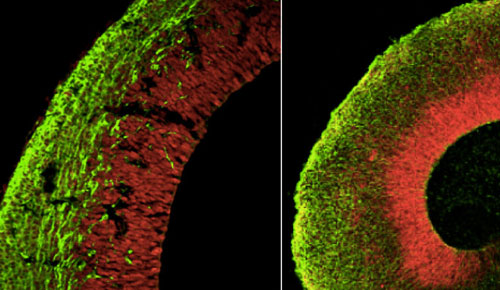

Die Wiener Wissenschaftler haben aber nicht nur gehirnähnliche Organoide gezüchtet, sondern diese auch bereits als Modelle für die Nachbildung von Gehirndefekten genutzt. Dabei stehen so genannte Mikrozephalien im Vordergrund - aufgrund eines Defekts in frühen Phasen der Gehirnentwicklung geht diese Erkrankung in der Regel mit geistigen Behinderungen aufgrund eines deutlich zu kleinen Gehirns einher.

In ihren früheren Arbeiten konnten die IMBA-Wissenschafter somit bereits zeigen, dass es in diesen jungen Stadien der Gehirnentwicklung auf die Richtung ankommt, in der sich die Zellen teilen. Denn der ungehinderte Nachschub von Neuronen aus dem Stammzell-Reservoir und ihre korrekte Positionierung am Bestimmungsort in der Hirnrinde sind wesentliche Voraussetzungen für die Gehirnentwicklung.

Zwar konnten Mikrozephalien bereits im Mausmodell erforscht werden, jedoch führen dieselben Gendefekte in diesem Fall nicht zu denselben Krankheitsbildern wie im Menschen. "Mit Hilfe unseres neu entwickelten Systems konnten wir Mikrozephalien aus menschlichen Stammzellen erfolgreich in der Kultur nachstellen. In Zukunft möchten wir auch andere Krankheiten, die mit entwicklungsbiologischen Störungen des Gehirns in Zusammenhang stehen könnten - etwa Autismus oder Schizophrenie - in der Kultur nachbauen und erforschen", fasst Jürgen Knoblich das Potenzial seiner Ergebnisse zusammen.

Das neue 3D Kultursystem habe eine große Bedeutung für die Zukunft der Stammzellforschung, so die Forscher: Zum einen werde dadurch die Zahl der Tierversuche verringert, und zum anderen ist es nun möglich, die Ergebnisse dieser Versuche besser auf den Menschen zu übertragen. "Der entscheidende Vorteil des neuen Systems sind optimierte Kulturbedingungen, welche die Übereinstimmung zwischen Kultur und tatsächlicher Gehirnentwicklung entscheidend verbessert haben", erläutert Madeline Lancaster, Erstautorin der Studie und Post-Doc bei Jürgen Knoblich. "Nach acht bis zehn Tagen entsteht in der Kultur neuronales Gewebe, nach 20 bis 30 Tagen haben sich die Zellen zu unterschiedlichen Hirnregionen weiterentwickelt. Im Durchschnitt können die Gehirn-Organoide die Entstehung von Gehirnstrukturen bis in die neunte Schwangerschaftswoche imitieren", erklärt die Wissenschaftlerin. Da in späteren Phasen die Sauerstoffversorgung durch die Blutbahn erfolgt, wurde zu diesem Zeitpunkt das Limit der Modelle erreicht. Blutgefäße konnten in den Modellen noch nicht nachgebildet werden.

Die Nachbildung menschlicher Gehirnstrukturen in Kultursystemen könnte in Zukunft auch in der pharmazeutischen und chemischen Industrie von Bedeutung sein. "So ermöglichen die Kulturen etwa die Testung von Medikamenten gegen Gehirndefekte und andere neurologische Erkrankungen und erlauben, die Auswirkungen von Chemikalien auf frühe Stadien der Gehirnentwicklung zu untersuchen."

Quelle: imba.oeaw.ac.at

Kommentare von Lesern

für unseren Newsletter an