30 Kilometer nördlich von Stonehenge liegt inmitten der Hügellandschaft im Südwesten Englands eine der größten Megalithanlagen der Jungsteinzeit, der »West Kennet Long Barrow«. Dieser von riesigen Steinplatten bedeckte Erdgrabhügel mit fünf Kammern wurde etwa 3600 v. Chr. von frühen Siedlungsgemeinschaften errichtet. Zunächst diente er wohl als Grab für rund drei Dutzend Männer, Frauen und Kinder. Aber selbst mehr als 1000 Jahre später brachten die Menschen noch Töpferwaren und Perlen hierher - Reliquien und Huldigungen an Vorfahren und Götter, so interpretieren Forscher.

Die Artefakte erlauben uns Einblicke in die Welt der damaligen Bewohner und zeigen ihre Verbindungen nach außen. Der Wandel der Töpfergefäßmoden, etwa das Auftreten der so genannten Glockenbecher, spiegelt Trends, die sich auch weit entfernt in Europa wiederfinden: Sie belegen das Eintreffen neuer Ideen und Menschen auf der britischen Insel. Laut vieler Archäologen sickern die neuen Materialien und Gegenstände so allmählich in eine grundsätzlich stabile Kultur mit jahrhundertealten Traditionen.

»Die Art und Weise, wie Menschen Dinge tun, bleibt letztlich gleich. Sie nutzen einfach nur andere Dinge - und eben auch andere Töpfe«, erläutert Neil Carlin vom University College Dublin, der die Übergangsperiode von der Jungsteinzeit ins Kupfer- und Bronzezeitalter Irlands und Großbritanniens erforscht.

Seit 2017 kursieren allerdings mehr und mehr Berichte, die das bisherige Bild von einer stabilen Kultur in Frage stellten. So werteten Forscher Genomdaten von 170 Menschen aus dem europäischen Raum der damaligen Zeit aus, darunter 100, bei denen auch Glockenbecher-Artefakte gefunden wurden. Die Wissenschaftler erkannten dabei, dass die Bevölkerungsgruppe, die das Hügelgrab gebaut und ihre Toten dort begraben hatte, bis 2000 v. Chr. bereits nahezu verschwunden war. Laut Studie wurden die genetischen Vorfahren der neolithischen Briten demnach fast vollständig verdrängt. Trotzdem schienen die Neuankömmlinge viele Traditionen der ehemals ansässigen Menschen fortgeführt zu haben. »Das passte irgendwie nicht zusammen«, erzählt Carlin - der Mühe damit hatte, seine Forschungsergebnisse mit den DNA-Daten in Einklang zu bringen.

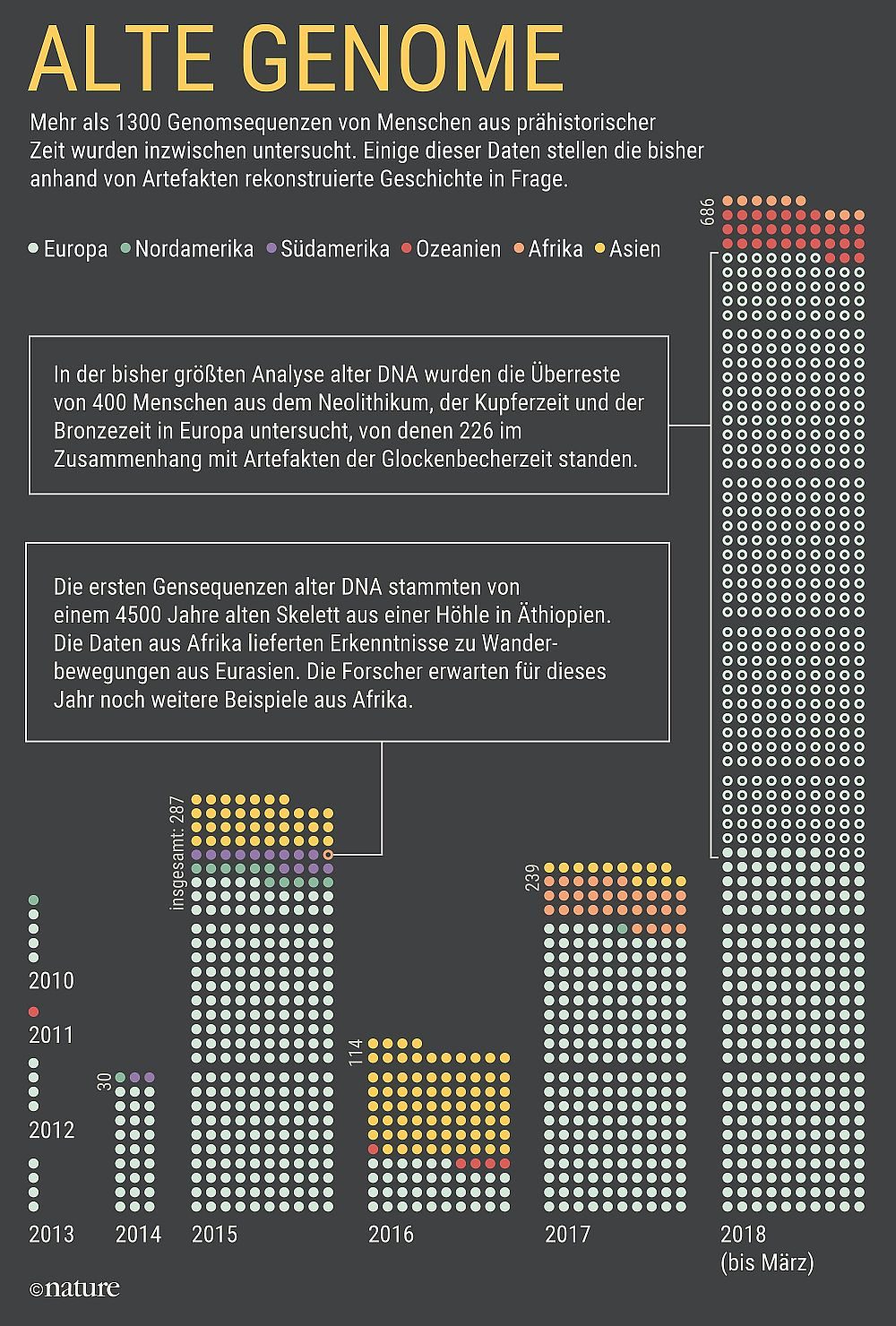

Für einen Paukenschlag in der Forschung zur Glockenbecher-Kultur sorgte Anfang 2018 dann eine Veröffentlichung in »Nature«: Beschrieben wurden 230 weitere Genproben, was die Studie offiziell zur bisher umfangreichsten paläogenetischen Analyse machte. Dabei steht sie nur beispielhaft für die zunehmende Anzahl von genetischen Studien, die das ganze Forschungsfeld gründlich durcheinanderrütteln. Schon 2010 hatten Wissenschaftler das erste vollständige Genom eines Menschen aus prähistorischer Zeit sequenziert. Seitdem wurden Daten von mehr als 1300 Individuen gesammelt und damit Themen wie die Entwicklung der Landwirtschaft, die Verbreitung der Sprachen und der Stilwandel bei Töpferwaren beleuchtet - alles Fragen, die klassische Archäologen seit Jahrzehnten beschäftigen.

Einige Forscher beklagen, der molekulare Ansatz verwische die Vielschichtigkeit des Forschungsfelds. Sie fürchten, dass als durchschlagend herumgereichte DNA-Untersuchungen ungerechtfertigte, ja gefährliche Annahmen über den Zusammenhang von Biologie und Kultur fördern könnten. »Da entsteht der Eindruck, alles sei nun klar«, sagt der Archäologe Marc Vander Linden von der University of Cambridge im Vereinigten Königreich. »Das nervt schon ein wenig.«

Es ist auch nicht das erste Mal, dass Archäologen mit neuen Technologien zu kämpfen haben, die das Feld umzuwälzen scheinen: »Das Studium unserer Vorgeschichte ist derzeit in der Krise«, schrieb schon der Archäologe Colin Renfrew von der Universität Cambridge 1973 in seinem Buch »Before Civilisation«, damals mit Blick auf die Auswirkungen der Radiokarbondatierung. Bevor diese Technik in den 1940er und 1950er Jahren von Chemikern und Physikern entwickelt wurde, hatten Prähistoriker das Alter von Fundstätten anhand relativer Chronologien bestimmt. Dabei stützten sie sich auch auf altägyptische Kalender und falsche Annahmen über die Ausbreitung von Ideen aus dem Nahen Osten. »In unseren Lehrbüchern steht vieles zur Vorgeschichte, was nicht ganz passt oder zum Teil sogar schlichtweg falsch ist«, argwöhnte Renfrew.

Das Umdenken wurde dadurch erschwert, dass die ersten Versuche der Karbondatierung hunderte Jahre oder mehr danebenlagen. Aber dank der inzwischen gut etablierten Methode müssen die Archäologen nun nicht mehr viel Zeit für die Altersbestimmung von Knochen und Artefakten aufbringen, sondern können sich mehr auf deren Bedeutung konzentrieren, erklärt Kristian Kristiansen, der an der Universität von Göteburg in Schweden zum Bronzezeitalter forscht. »Plötzlich ist Zeit für Überlegungen zur Struktur und Organisation der prähistorischen Bevölkerung.« Die Analyse alter DNA bietet nun ähnliche Chancen, meint Kristiansen, der zu einem der größten Verfechter dieser Technologie geworden ist.

Und tatsächlich haben Genetik und Archäologie nun schon 30 Jahre lang, wenn auch mehr nebeneinander als miteinander, im gleichen Feld geforscht. 1985 wurde erstmals von der Sequenzierung der DNA einer ägyptischen Mumie berichtet, wobei heute allerdings vermutet wird, dass die Probe damals kontaminiert war. Seit die Sequenziermethoden Mitte bis Ende der 2000er Jahre wesentlich verbessert wurden, sind die beiden Forschungsansätze allerdings auf Kollisionskurs.

Im Jahr 2010 analysierten Wissenschaftler unter der Leitung von Eske Willerslev vom Naturhistorischen Museum Dänemark DNA aus einer Haarsträhne eines 4000 Jahre alten Grönländers und veröffentlichten sie als erste vollständige Sequenz eines alten menschlichen Genoms. Kristiansen erkannte die Zukunft seines Faches und bat nun seinen Kollegen Willerslev, mit ihm an einem prestigeträchtigen Stipendium des Europäischen Forschungsrates teilzunehmen, um die Ausbreitung der Menschen von vor etwa 4000 bis 5000 Jahren zu erforschen, sprich zu einer Zeit, als das späte Neolithikum der Bronzezeit wich.

Assoziationsprobleme

Migration ist für Archäologen schon länger ein konfliktträchtiges Thema. Bereits recht früh wurde diskutiert, ob die Wanderungen des Menschen für kulturelle Veränderungen in der archäologischen Vorgeschichte verantwortlich sind (wie das Aufkommen des Glockenbechers), oder ob es eher die Ideen sind, die im kulturellen Austausch weitergegeben werden. Bevölkerungsgruppen anhand zugeordneter Artefakte zu identifizieren, wurde immer mehr als Relikt einer Wissenschaft der kolonialen Vergangenheit angesehen, die künstliche Kategorien auferlegte. »Töpfe sind Töpfe, keine Menschen«, lautet ein gängiger Spruch.

Die meisten Archäologen sind inzwischen auch schon davon abgekommen, die Menschen der Vorgeschichte wie Spielsteine im Gesellschaftsspiel »Risiko« zu betrachten, die als homogene kulturelle Einheiten die Welt erobern. Stattdessen konzentrieren sich die Forscher darauf, einige wenige antike Stätten und das Leben der dortigen Menschen zu verstehen. »Die Archäologie hat sich von diesen erhabenen Darlegungen abgewendet«, erklärt der Bioarchäologe Tom Booth vom Natural History Museum in London. Er ist Teil eines Teams, das anhand von DNA-Analysen das Aufkommen der Landwirtschaft in Großbritannien untersucht. »Viele dachten eine ganze Zeit lang, man müsse den Wandel in der Region kennen, um das Leben der Menschen zu verstehen.«

»Man hat fast den Eindruck, Gendaten könnten eine ultimative Wahrheit über das Universum verbreiten, weil sie von Leuten in Laborkitteln kommen«Die Auswertung alter DNA hat bereits einige Male den Nachweis erbracht, dass die heute in einer Region ansässigen Menschen sich genetisch von den früheren Siedlern vor Ort unterscheiden. Und ob Fluch oder Segen - die Studien hatten zu Vermutungen Anlass gegeben, dass durch sie die Fragestellungen zu prähistorischen Wanderbewegungen der Menschheit wieder etwas weiter gefasst werden könnten. Denn: »Die Genetik ist besonders gut dafür geeignet, Veränderungen in der Bevölkerung zu erkennen", fasst der Populationsgenetiker David Reich von der Harvard Medical School in Boston in Massachusetts zusammen. Die Archäologen »waren immer bereit zu akzeptieren, dass Einzelpersonen wanderten. Aber auf größere Wanderströme gerade in der Bronzezeit waren sie nicht vorbereitet. Das war einfach neu für sie«, erzählt Kristiansen, der Experte für die Bronzezeit.

(Ann Horsburgh)

Dabei zeigen Analysen von Strontiumisotopen in den Zähnen - die mit der jeweiligen lokalen Geochemie am Ort der Kindheit variieren - Wanderungen einzelner Bronzezeitmenschen über Hunderte von Kilometern im Laufe ihres Lebens, so Kristiansen. Er und Willerslev überlegten darauf, ob sich mit einer DNA-Analyse vielleicht auch die Ausbreitung ganzer Populationen nachzeichnen lässt.

Mit ihrem Interesse waren sie nicht allein. Im Jahr 2012 belud der Archäologe David Anthony vom Hartwick College in Oneonta in New York sein Auto mit Kisten voll menschlicher Überreste; diese hatten er und seine Kollegen in den Steppen nahe der russischen Stadt Samara ausgegraben. Einige der Knochen konnten der bronzezeitlichen Jamnaja-Hirtenkultur zugeordnet werden. Er brachte sie in das von Reich in Boston eingerichtete Labor zur Analyse alter DNA. Wie Kristiansen entwickelte auch Anthony gerne umfassende Theorien über die Vergangenheit. Im Jahr 2007 legte er in seinem Buch »The Horse, the Wheel and Language« etwa die Hypothese vor, dass die eurasische Steppe ein Schmelztiegel für die modernen Entwicklungen der Pferdezucht und des Transports auf Rädern gewesen sei, wodurch die Verbreitung der indoeuropäischen Sprachfamilie in Europa und Teilen Asiens vorangetrieben wurde.

Im Jahr 2015 kamen zwei konkurrierende Forschungsteams zu weitgehend ähnlichen Ergebnissen, die beide in »Nature« veröffentlicht wurden. Ein Zustrom von Hirten aus den Graslandsteppen des heutigen Russlands und der Ukraine - die im Zusammenhang mit Funden der Jamnaja-Kultur und ihren typischen Kurgan-Hügelgräbern stehen - hatte vor etwa 4500 bis 5000 Jahren einen Großteil des Genpools in Mittel- und Westeuropa ersetzt. Zeitlich fiel dies zusammen mit dem Verschwinden der neolithischen Keramik, bestimmter Bestattungsweisen und anderer kultureller Ausdrucksformen sowie mit dem Neuauftreten von der in Nord- und Mitteleuropa verbreiteten Schnurkeramik. »Die Ergebnisse waren ein Schock für die Welt der Archäologie«, sagt Kristiansen.

Schluss mit Schnurkeramik

Die Schlussfolgerungen der Papers stießen sofort auf Widerstand, sogar schon vor der eigentlichen Veröffentlichung, erinnert sich Reich. Als er einen Entwurf seines Papers unter seinen Dutzenden von Mitarbeitern verbreitete, zogen sich mehrere Archäologen vom Projekt zurück. Die Idee, dass die Menschen der Schnurkeramikperiode verschiedene neolithische Gruppen in Westeuropa ersetzt hätten, erinnerte viele von ihnen stark an die Ideen von Gustaf Kossinna. Der deutsche Archäologe des frühen 20. Jahrhunderts hatte als Vater der so genannten Siedlungsarchäologie eine direkte Linie von Schnurkeramikern zu Germanen und dem deutschen Volk der Neuzeit gezogen - ein Blick auf Migration wie eben im »Risiko«-Spiel. Kossinnas Ideen flossen später in die nationalsozialistische Ideologie ein.

Reich konnte seine Koautoren zurückgewinnen, indem er Kossinnas Ideen in einem Aufsatz ausdrücklich zurückwies, der dann im 141-seitigen Ergänzungsmaterial der Zeitschrift veröffentlicht wurde. Diese Episode, meint Reich, habe ihm klar gemacht, wie die breite Leserschaft genetische Studien wahrnimmt, die eine großräumige Migration in der Frühgeschichte behandeln.

Dabei waren nun längst nicht alle beruhigt. In einer "Kossinas Lachen" betitelten Gegenrede zur Veröffentlichung widersprach der Archäologe Volker Heyd von der University of Bristol nicht der Erkenntnis, dass die Menschen aus der Steppe nach Westen gezogen waren - durchaus aber der Art und Weise, in der die genetische Signatur der Menschen mit komplexen kulturellen Ausdrucksformen zusammengerührt wurde. Schnurkeramik und Jamnaja-Bestattungen hätten mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten; dabei gäbe es etliche Beweise für einen kulturellen Austausch, zumindest zwischen der russischen Steppe und den Regionen im Westen noch vor der Zeit der Jamnaja-Kultur. Keine dieser Tatsachen widerlege die Schlussfolgerungen der Genetikveröffentlichungen, aber sie unterstrichen die Unzulänglichkeiten der Artikel hinsichtlich der Fragestellungen, an denen Archäologen eigentlich interessiert wären, argumentierte er. »Ich bezweifle gar nicht, dass sie grundsätzlich richtig sind. Aber sie spiegeln die Komplexität der Vergangenheit nicht wider«, schrieb Heyd, bevor er zum Widerstand gegen die Sichtweise aufrief. »Anstatt Genetikern die Tagesordnung und die Botschaften zu überlassen, sollten wir ihnen etwas über die Komplexität menschlichen Handelns in unserer Vergangenheit beibringen.«

Horsburgh sieht auch in ihrem eigenen Fachgebiet der afrikanischen Vorgeschichte erste Auswirkungen durch die Analyse alter DNA. Ihrer Meinung nach sollten Archäologen, die frustriert über Fehlinterpretationen ihrer jeweilgen Arbeit sind, ihre Macht über die archäologischen Überreste besser nutzen und eine gerechtere Partnerschaft mit den Genetikern einfordern. »Zusammenarbeit bedeutet nicht einfach eine E-Mail schicken, in der es heißt: Hey, du hast ein paar wirklich coole Knochen gefunden. Ich mache daraus einen ›Nature‹-Artikel. Das ist keine Zusammenarbeit«, sagt sie.

Viele Archäologen versuchen auch wirklich, die nicht so genehmen Daten aus der Genetik zu verstehen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Carlin zum Beispiel habe die Glockenbecher-Genomstudie »zum Nachdenken angeregt«, wobei er dann auch seine eigene Meinung zur Vergangenheit in Frage stellte. Er grübelte über die Auswahl der DNA-Proben für die Studie, die zur Schlussfolgerung führte, dass das Auftreten der Glockenbecher-Artefakte mit dem Austausch von mehr als 90 Prozent des vorherigen britischen Genpools zusammenfiel. »Ich wollte es nicht einfach so in Frage stellen«, erklärt Carlin.

Wie Heyd akzeptiert er, dass es Brüche in den Abstammungslinien gibt - auch wenn über die zeitliche Einordnung und das Ausmaß durchaus noch Interpretationen offenbleiben. Die Ergebnisse brachten ihn dann aber zur Frage, warum kulturelle Praktiken wie die Gaben von Töpferwaren und anderen Objekten im West Kennet Long Barrow angesichts drastischer Veränderungen überhaupt fortbestehen konnten. »Viele der Veröffentlichungen dazu sind nichts als Datenerfassung und Auflistung. Sie schauen auf Bewegungsmuster von Gensignaturen, erforschen aber nicht, wie oder warum dies geschah«, bemängelt Carlin, den die unterschiedlichen Betrachtungsweisen allerdings nicht mehr beunruhigen. »Ich versöhne mich zunehmend mit der Vorstellung, dass Archäologie und alte DNA unterschiedliche Geschichten erzählen.« Die Veränderungen in den kulturellen und sozialen Praktiken, die er selbst untersucht, könnten durchaus gleichzeitig mit den Bevölkerungsverschiebungen aufgetreten sein, die Reich und sein Team gerade aufdecken - sie müssen es aber nicht unbedingt. Der Einblick in die Genetik wird nie die ganze Erlebniswelt von Menschen wirklich abbilden, die in archäologischen Relikten steckt.

Reich stimmt zu, dass sich sein Forschungsfeld noch in der Phase des Datensammelns und Sortierens befindet und die Genetik nur die groben Konturen der Vergangenheit skizzieren kann. Umfassende Schlussfolgerungen, wie sie in den Veröffentlichungen zur Steppenwanderung aus dem Jahr 2015 enthalten sind, werden feinsinnigeren und regional fokussierten Studien weichen.

Dies zeigt sich schon jetzt. So hielt die Glockenbecher-Studie zwar tief greifende Veränderungen im prähistorischen Genpool auf den britischen Inseln fest - zeigte aber ebenso, dass das kulturelle Phänomen nicht etwa von einer einzigen Einzelgruppe getragen wurde. So hatten Forscher etwa in Iberien ebenfalls Beigaben und DNA-Spuren aus der Glockenbecher-Periode untersucht und zeigen können, dass die Menschen dort eng mit den lokalen Bevölkerungen früherer Zeiten verwandt waren - nicht aber mit den nordeuropäischen, der Glockenbecher-Zeit zugeordneten Menschen, die ihrerseits den Jamnajas aus der Steppe genetisch ähneln. Offenbar wanderten in diesem Fall demnach die Töpfe an einen anderen Ort, nicht die Menschen.

Reich beschreibt seine Rolle als eine Art Helfer, der den Archäologen die Technologie zur Analyse alter DNA lediglich bereitstellt. Die Anwendung läge dann in ihren eigenen Händen. »Archäologen sind keineswegs technologiefeindliche Maschinenstürmer, sie werden die Methode auch annehmen und sich zu eigen machen«, sagt er voraus.

Stärkere Partnerschaft

Im thüringischen Jena ist mittlerweile ein Knotenpunkt zwischen Archäologie und Genetik entstanden: Hier gründete die Max-Planck-Gesellschaft 2014 das Institut für Menschheitsgeschichte unter der Leitung von Johannes Krause, der sich als Wissenschaftler für alte DNA einen Namen gemacht hatte. Krause war Protegé des Genetikers Svante Pääbo vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Dort hatte Krause am Neanderthaler-Genom geforscht und bei der Entdeckung einer neuen archaischen Bevölkerungsgruppe, dem Denisova-Menschen, mitgewirkt.

Während sich Pääbo darauf konzentrierte, mit Paläogenetik biologische Fragen zu frühen Menschen und ihren Verwandten zu beantworten, wollte Krause den Anwendungsbereich der Technologie ausweiten. Bevor er die Leitung des Jenaer Instituts übernommen hatte, beschäftigte sich sein Team mit der Identifikation der DNA von pestauslösenden Bakterien in Zähnen von Menschen aus dem 14. Jahrhundert, die an den Folgen des Schwarzen Todes gestorben waren. Seine Daten gelten als erster direkter Hinweis auf eine mögliche Ursache der Pandemie. In Jena hofft Krause nun, die Genetik nicht nur auf prähistorische Perioden wie das Neolithikum und die Bronzezeit anwenden zu können, wo archäologische Methoden das Hauptinstrument für die Rekonstruktion der Vergangenheit sind; stattdessen möchte er auch Überreste neuerer Zeiten damit untersuchen. Derzeit sucht er noch Kontakt zu Historikern, aber Archäologie und Genetik sind am Institut schon fest verankert - seine Abteilung nennt sich auch schon Archäogenetik. »Wir müssen interdisziplinär arbeiten«, sagt er, weil sich die Genetiker zunehmend Fragen und Zeiträumen zuwenden, die in den letzten Jahrzehnten eher von Archäologen, Linguisten und Historikern besetzt waren.

Krauses Team hat bei Projekten zur paläogenetischen Datenerfassung auch häufig in enger Kooperation mit Reichs Team gearbeitet. So erschien 2017 eine Studie, die den Übergang zwischen Neolithikum und Bronzezeit in Deutschland in den Blick nahm - ein Paper, das sogar explizit bei jenen Archäologen Lob fand, die sonst eher Zweifel an den groß angelegten DNA-Untersuchungen anmelden.

Unter der Leitung von Stockhammer, der auch am Jenaer Institut tätig ist, waren 84 neolithische und bronzezeitliche Skelette aus dem südbayerischen Lechtal aus der Zeit zwischen 2500 und 1700 v. Chr. untersucht worden. Die Vielfalt der mitochondrialen Genome, die immer mütterlicherseits vererbt werden, nahm in dieser Zeit stark zu, was auf einen Zustrom von Frauen schließen ließ. Die Analyse der Strontiumisotope in den Zähnen, wo sie schon in der Kindheit eingebaut werden, deutete auch darauf hin, dass die meisten Frauen nicht aus der dortigen Gegend stammten. Dabei gab es auch einen Fund, bei dem zwei verwandte Menschen, die nur wenige Generationen trennten, mit unterschiedlichen Beigaben aus unterschiedlichen Kulturen begraben waren. Mit anderen Worten: So manche vermeintliche kulturelle Verschiebung in den archäologischen Funden könnte auch auf gezielte Wanderung einzelner Frauen zurückgeführt werden, anstatt auf Massenmigration.

Die Aussicht auf weitere interessante Studien lässt die Archäologen begehrlich nach alter DNA schielen. Laut Stockhammer werden sie schon bald in der Lage sein, die Genome aller Individuen einer Grabstätte zu sequenzieren, um mit den Daten lokale Stammbäume zu erstellen und gleichzeitig zu bestimmen, wie sich die Individuen in größere Abstammungsmuster einordnen lassen. Anhand dieser Daten ließe sich auch untersuchen, wie biologische Verwandtschaft und die Vererbung materieller Kultur sowie der Status miteinander verknüpft sind. »Das sind die großen Fragen der Geschichte. Wir können sie nur gemeinsam lösen«, sagt Stockhammer.

Weitere Daten hierzu lassen sich seit Februar 2018 auf dem bioRxiv Preprint-Server finden. Der dort eingestellte Artikel untersucht die Zeit der Völkerwanderung in Europa, als »Barbarenhorden« die Lücke füllten, die nach dem Fall des Römischen Reichs entstanden war. Ein Team von Genetikern, Archäologen und Historikern hatte Stammbäume von 63 Personen erstellt, deren Überreste von zwei mittelalterlichen Friedhöfen in Ungarn und Norditalien stammten, die den Langobarden zugeordnet wurden. Die Forscher fanden Hinweise darauf, dass hochrangige Nichtlangobarden ebenfalls auf diesen Friedhöfen begraben waren. Genetisch stammten die meisten dieser Überreste aus Zentral- und Nordeuropa und unterschieden sich von jenen der Einheimischen, die eher ohne Güter begraben wurden. Dies könnte vielleicht die Idee stützen, dass es in Barbarengruppen auch Fremde gab.

Patrick Geary ist Historiker für Mittelalter am Institute for Advanced Study in Princeton in New Jersey und arbeitete an der Langobarden-Studie mit; er möchte sie aber derzeit nicht kommentieren, weil sie gerade von Experten begutachtet wird. Allerdings verweist er darauf, dass genetische Untersuchungen alter DNA aus Zeiten wie dieser Migrationsperiode auch tückisch sein können. Historiker integrieren in ihre Arbeiten zunehmend Daten aus paläoklimatischen Aufzeichnungen und werden dies auch bei Auswertungen zur alten DNA tun, erklärt er. Etliche Historiker teilen dabei die Befürchtung der Archäologen, dass Biologie und Kultur zu sehr verschmelzen und problematische Bezeichnungen wie Franken, Goten oder Wikinger durch genetische Profile konkretisiert werden, ohne bisherige Erkenntnisse darüber, wie sich die alten Völker selbst sahen, einzubeziehen. »Heutzutage interessieren sich Historiker viel für Identitäten«, sagt er. »Die Genetik kann diese Fragen aber nicht beantworten.«

Reich räumt ein, dass sein Fachgebiet die Vergangenheit nicht immer mit der nötigen Differenzierung und Genauigkeit behandelt habe, die sich Archäologen und Historiker gewünscht hätten. Aber er hofft, dass er sie trotzdem für die Genetik begeistern kann. »Wir sind Barbaren, die sehr spät zur Erforschung der menschlichen Vergangenheit kommen«, sagt Reich. »Aber es ist gefährlich, Barbaren zu ignorieren.«

Kommentare von Lesern

für unseren Newsletter an