Tatsächlich war es nicht leicht, die bisherigen Kunden des Hofladens zu überzeugen. Was passiert, wenn Trockenheit die Ernte schmälert oder der Hof einen neuen Traktor braucht? Werden sich die Bauern überhaupt engagieren, wenn das ihr Einkommen nicht erhöht? Fast zwei Jahre diskutierte man, wog das Für und Wider ab, ehe sich alle zu dem Projekt durchrangen. Das war 1988. Wolfgang Stränz, der damals schon dabei war, sagt: "Es war ein sozioökonomisches Experiment." Inzwischen hat sich die Idee über die ganze Welt verbreitet. "SoLaWi" heißt sie in Deutschland: Solidarische Landwirtschaft. "CSA" nennt sie der Rest der Welt: "Community Supported Agriculture".

Um einen Menschen in Deutschland zu ernähren, benötigt man rund 2.500 Quadratmeter Fläche, ergab eine Studie im Auftrag der Regionalwert AG, die ökologische Betriebe finanziert. Als der Buschberghof sein Experiment startete, wurde erst mal berechnet, wie viele Personen man versorgen kann. Seither kalkulieren die Landwirte jedes Jahr, wie viel Geld für den Betrieb benötigt wird. Den Betrag bringen die Mitglieder der Wirtschaftsgemeinschaft auf, die dafür die gesamte Produktion des Hofs erhalten. Sie bezahlen nicht mehr für ihre Nahrungsmittel, sondern für die Bewirtschaftung des Hofes. "Wir nehmen den Lebensmitteln ihren Preis und geben ihnen so ihren Wert zurück", sagt Stränz. Das Konzept ist ein Statement gegen Massentierhaltung, gegen Monokulturen und die Vernichtung von Lebensmitteln - und für eine vielfältige, naturnahe Landwirtschaft, die nicht mehr auf möglichst hohen Gewinn zielt.

Einmal pro Woche, immer dienstags, füllt sich der Hofplatz an der Fuhlenhagener Dorfstraße mit Autos. Viele tragen Hamburger Kennzeichen. Die Städter, oft in Begleitung ihrer Kinder, folgen dem Geruch von frischem Brot. Heute ist Backtag, genau der richtige Moment, um die Lebensmittel für die Woche abzuholen. Ein knappes Dutzend Brot-Varianten steht zur Wahl, Schwarz- oder Dinkelschrot-, Misch- oder Buttermilchbrot, alles aus der hofeigenen Bäckerei, hergestellt aus dem Getreide der eigenen Felder.

Bis zu 300 Brote pro Woche bestellen die Menschen, die der Buschberghof ernährt. Sie bekommen Butter aus der eigenen Meierei, mal größere, mal kleinere Stücke, je nachdem, wie viel Milch die Herde gerade gibt. Sie erhalten Joghurt, Buttermilch und viele Sorten Käse, die hier monatelang gereift sind. Zudem liefern die Rinder Fleisch, genau wie die Schweine und das Geflügel, das obendrein für Eier sorgt. Der Buschberghof bietet alles, was der Mensch zum Leben braucht. Und weil die Nahrungsmittel längst bezahlt sind, gerät niemand in Versuchung, nach Billigangeboten zu jagen - und somit den Preisverfall zu fördern, der die Qualität von Lebensmitteln untergräbt.

Gesa Kolb ist einmal pro Monat in Fuhlenhagen. Im Wechsel mit drei weiteren Familien aus ihrer Nachbarschaft holt sie die Lebensmittel ab und bringt sie zum Depot in der Stadt. 13 solche lokalen Gruppen sind an den Hof angeschlossen. Nicht alle funktionierten von Anfang an reibungslos. Noch fünf Jahre nach der Gründung klagte manche Untergruppe über Mitglieder, die sich vor dem Abholen drückten, nie zu den Treffen erschienen oder im Depot ein Chaos hinterließen - kurz: ein "unsoziales Verhalten" zeigten.

Gesa Kolb ist immer gern gefahren. "Früher war das ein schöner Familienausflug", sagt die Erzieherin. "Die Kinder waren ganz begeistert von den Tieren und haben gern beim Melken zugesehen." Seit rund zwanzig Jahren isst ihre Familie das, was der Buschberghof hervorbringt. "In der Zwischenzeit hat es unendlich viele Lebensmittelskandale gegeben, aber wir mussten uns nie Sorgen machen." Im Supermarkt kauft sie nur sehr wenig dazu. Kartoffeln oder Zwiebeln stehen ohnehin immer zur Verfügung, der Inhalt der großen Obst- und Gemüsekisten variiert je nach Jahreszeit. Heute gibt es unter anderem Feldsalat, Rosenkohl und selbst gemachtes Sauerkraut. Rund 50 Gemüsesorten, bis hin zu Auberginen und Zucchini, werden im Lauf des Jahres geerntet. Die Karotten haben vielfältige Formen, mal mit Zwillingswurzel, mal krumm, selten ganz gerade. Anderswo vernichten selbst Biobauern jede Menge Obst und Gemüse, weil es nicht der optischen Norm entspricht und deshalb unverkäuflich ist. Doch wer weiß, dass die Möhre gleich hier auf dem "eigenen" Acker wuchs, dem schmeckt sie auch in origineller Form.

Der Hof setzt die biodynamischen Prinzipien um und trägt das Demeter-Ökosiegel. Alles Tierfutter wird selbst angebaut, der Mist dient als Dünger für die Pflanzen. Und es muss so viel Getreide geben, dass das Stroh für das Vieh reicht. 30 Milchkühe umfasst die Rinderherde, einschließlich der Jungtiere, Bullen und Mastochsen ist sie 80 Tiere stark. Noch sind die Weiden zu matschig, die Kühe liegen auf dem strohgedeckten Misthaufen, der sich in der Mitte ihres Stalls als stetig wachsender Düngervorrat erhebt. Dort ist es schön warm. Gelegentlich steigen sie von dem Haufen herab und gehen zur Traufe. Da wartet bestes Heu auf sie, dessen Duft den Raum füllt. Silage ist tabu.

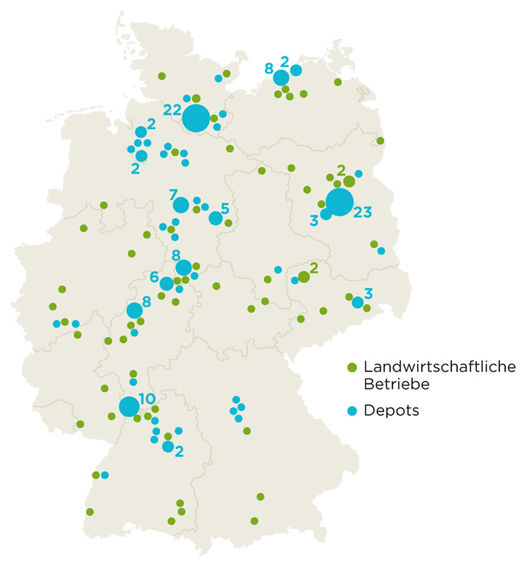

Das Angler Rotvieh gilt als bedrohte Haustierrasse, hier werden die zierlichen, braunen Tiere mit den imposanten Hörnern systematisch nachgezüchtet. "Es gibt keine schöneren Kühe auf der Welt", schwärmt Viehwirt Jens Otterbach. "Sie haben gesunde Füße, das ist für die Weidehaltung wichtig. Sie sind sehr fruchtbar, und ihre Milch hat einen besonders hohen Fett- und Eiweißgehalt." Dass sie dafür weniger Milch geben als ihre hochgezüchteten Artgenossen, spielt keine Rolle. Zehn Jahre lang blieb der Buschberghof der einzige SoLaWi-Betrieb in Deutschland, bevor 1998 ein zweiter hinzukam. Erst seit etwa fünf Jahren explodiert die Zahl. Denn 2010 wurden die Globalisierungsgegner von Attac auf das anthroposophisch geprägte Konzept aufmerksam, und Wolfgang Stränz stellte auf ihrer Tagung Freiheit für Freihöfe die Arbeit des Buschberghofs vor. "Die Idee, dass Profiterwartung in Verbindung mit Wettbewerb auf dem Markt Qualitätsprodukte erzeugt, hat sich in der Landwirtschaft nie bestätigt", sagte er. Den Zuhörern leuchtete das ein. Seither hat Stränz viele Initiativen auch aus dem Attac-Umfeld dabei beraten, die Idee umzusetzen. Schon im Herbst 2013 stellte eine soziologische Studie der Universität Frankfurt fest, dass nur noch die Hälfte der damals 39 SoLaWi-Betriebe einen anthroposophischen Hintergrund habe. Inzwischen gibt es 77 Höfe, und 91 weitere Gruppen wollen demnächst starten.

Karsten Hildebrandt hat weder eine Waldorfschule besucht, noch möchte er als Sozialist gelten. Dennoch sagt der Landwirtschaftsmeister, der auf dem Buschberghof die Verantwortung für den Getreideanbau, die Bäckerei und die Schweinezucht trägt: "Der Gewinnmaximierungsgedanke hat bei der Nahrungsmittelproduktion nichts zu suchen. Schließlich geht es doch um die Lebensgrundlage der Menschen." Wie kann ich den Boden fruchtbarer machen und hohe Erträge von guter Qualität erzielen? Wie setze ich meine fachlichen Vorstellungen optimal um, wie gestalte ich den Betrieb? Das seien die Fragen, die ihn beschäftigten. "Meine Aufgabe ist es, eine gute Landwirtschaft zu betreiben und damit die Menschen zu ernähren. Das ist meine Berufung", sagt er. Weder möchte er seine Arbeit nach den jeweiligen EU-Subventionen ausrichten, noch sich um den möglichst lukrativen Verkauf seiner Ernte kümmern und sich dabei mit der Nahrungsmittelindustrie rumschlagen. Schon deshalb wäre es für ihn keine Option, Eigentümer eines herkömmlichen Bauernhofs zu sein.

Sein zweites Argument für die Solidarische Landwirtschaft: "Ich kann auch mal Urlaub machen, weil dann immer noch jemand da ist." Er bewirtschaftet den Hof zusammen mit Jens Otterbach, der für die Rinderherde und die Meierei zuständig ist, und dem Gemüsebauern Axel Iser. Als GbR bilden sie die Betriebsgemeinschaft. Was sie zum Lebensunterhalt brauchen, bringt die Wirtschaftsgemeinschaft auf. Dass die meisten von deren Mitgliedern mehr Geld zur Verfügung haben als er selbst, ist Hildebrandt klar. Geschenkt: "Dafür höre ich morgens die Vögel statt der U-Bahn und muss nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren."

Hildebrandt lebt mit seiner Familie auf dem alten Hof an der Dorfstraße, seine beiden Kollegen wohnen in dem Neubau außerhalb. Dort, auf der kleinen Anhöhe, hat Iser seine Gemüseacker und die Folientunnel für die Anzucht empfindlicher Sorten immer im Blick. Hier leben auch 13 Menschen mit Behinderung, die in einer sozialtherapeutischen Einrichtung betreut werden und auf den Äckern und in der Meierei mithelfen. Die anthroposophischen SoLaWi-Höfe kombinieren ihre Arbeit häufig mit der Sozialtherapie.

Gut 360. 000 Euro bringt die Wirtschaftsgemeinschaft, die aus 95 Haushalten mit rund 300 Menschen besteht, in diesem Jahr für den Hofbetrieb auf. Im Schnitt zahlen die Mitglieder im Monat etwa hundert Euro pro Person oder 330 Euro pro Familie. Welchen Betrag sie aufbringen können, legen die Menschen zu Beginn des Wirtschaftsjahres selber fest. Denn es geht ja nicht darum, die benötigten Lebensmittel zu bezahlen, sondern darum, die Landwirtschaft zu finanzieren. Deshalb steuert jeder bei, was ihm möglich ist. "Wenn in der ersten Runde nicht genug Geld zusammenkommt, geht der Hut halt noch mal rum", sagt Stränz. "Bislang haben wir jeden Etat zur Deckung gebracht." Vergessen sind die Anfangszeiten, in denen er sich manchmal ärgern musste über "die Mühe des Geldeintreibens", die Knauserigkeit der Mitglieder und die unpünktliche Zahlung.

Wer einen Gemeinschaftshof gründet, muss möglichst viel im Vorfeld festschreiben, und noch mehr muss sich in der Gemeinschaft erst einspielen. Diese Erfahrung machte der ehemalige Buschberghof-Bauer Trauger Groh auch in den USA. Bereits 1986 gründete er dort einen der beiden ersten SoLaWi-Höfe. Mit seinem in viele Sprachen übersetzten Buch Farms of Tomorrow ("Höfe der Zukunft") machte er das Konzept 1998 weltweit bekannt. Heute gibt es in den USA bereits rund 12.000 solcher Höfe. In Frankreich, wo Wolfgang Stränz 2001 einen Vortrag darüber hielt, haben sich seitdem an die 2.500 Nachahmer gefunden. In vielen anderen europäischen Ländern stößt die Idee ebenfalls auf Resonanz, sogar in Japan glaubt man daran. Sie überzeugt wertkonservative Menschen ebenso wie diejenigen, die sich für gesellschaftlichen Fortschritt einsetzen. Denn sie ermöglicht Perspektiven für die Zukunft, indem sie sich auf Traditionen besinnt.

Kommentare von Lesern

für unseren Newsletter an