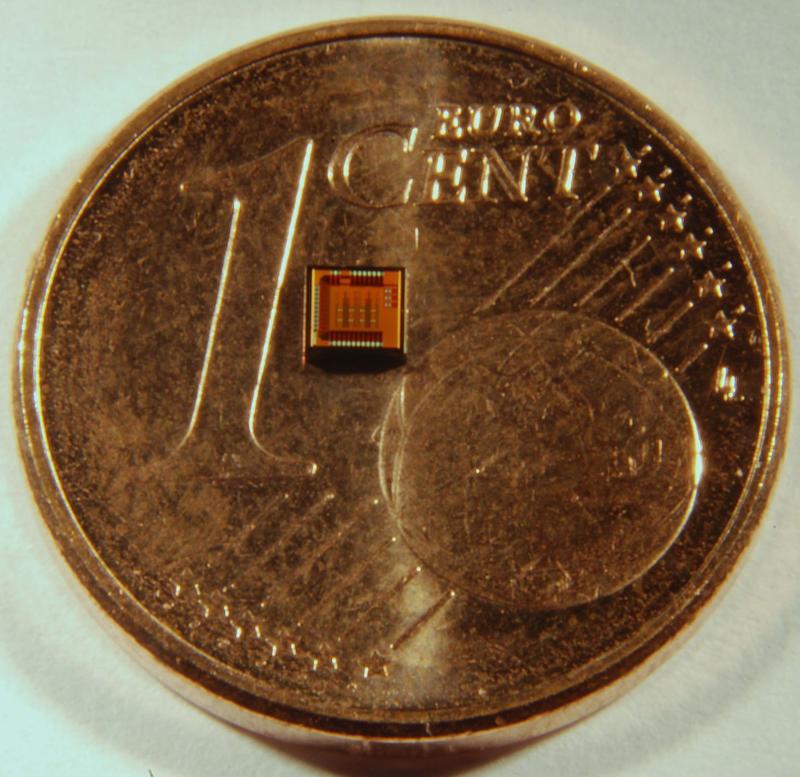

„Bei der Herstellung solcher ,Chips‘ werden Milliarden von elektronischen Bauelementen punktgenau auf Silizium angeordnet. Auf einer Fläche, die dem Querschnitt eines menschlichen Haares entspricht, finden sich dann bis zu 100.000 Schaltungstransistoren, deren Strukturen nur unter den leistungsfähigsten Mikroskopen sichtbar werden“, berichtet Maurits Ortmanns, Leiter des Instituts für Mikroelektronik.

Auf integrierten Schaltungen basierende Retina-Implantate ersetzen die defekte Sehzelle und nutzen die vorhandene Kommunikation zwischen Netzhaut und Gehirn. „Bei diesen Implantaten wird mit elektrischen Impulsen die Netzhaut stimuliert und dann werden die Reize an das Gehirn weitergeleitet. Patienten können so wieder Gesichtsausdrücke erkennen oder etwa Objekte unterscheiden“, erklärt Ortmanns.

Eine große Hürde bei der Technologie ist die drahtlose Energieversorgung und der Datentransport aus dem Körper. Denn kein Patient akzeptiert Drähte, die aus der Haut ragen. Sie bringen außerdem ein höheres Infektionsrisiko mit sich. Die Funktionalität der Mikrochips muss auf kleinstem Raum funktionieren. Das stellt auch eine Herausforderung an den Energieverbrauch und hohe Sicherheitsanforderungen für Mensch und Technik.

Ortmanns liefert dem französischen Unternehmen Pixium Vision komplette Implantationschips, die als epiretinale Variante auf die Netzhaut gelegt werden. Sein Institutskollege Albrecht Rothermel entwickelt hingegen drahtlose Implantate (3 x 3 mm, rund 1600 Bildpunkte), die subretinal in die Netzhaut greifen und von der Retina Implant AG in Reutlingen verwendet werden. In einer klinischen Studie sind solche Chips bereits an rund 40 Patienten getestet worden, von denen viele den Blindenstatus verloren haben. Das Fernziel der Wissenschaftler: Die Implantate sollen mehrere Jahre im Auge verbleiben.

Ein weiteres Forschungsgebiet der Ingenieure sind Neuromodulatoren. Von diesem Werkzeug können Patienten mit neurologischen Erkrankungen und Wissenschaftler gleichermaßen profitieren. Dazu wird ein Elektrodenarray in der Form einer „Matte“ über das Gehirn gelegt, in die jene integrierten Schaltungen (ICs) eingearbeitet sind oder angebunden werden. So gelingt die Ableitung elektrischer Signale, was zu einem besseren Verständnis neuronaler Strukturen beitragen kann.

Wissenschaftler haben also die Möglichkeit, ihre Modelle zu überprüfen und Erkenntnisse für die Behandlung Querschnittgelähmter oder Patienten mit Morbus Parkinson und Alzheimer zu gewinnen. Ebenfalls am Institut für Mikroelektronik forscht Juniorprofessor Jens Anders an Möglichkeiten, die Implantate durch chemische Sensoren so zu erweitern, dass zusätzlich zu den elektrischen Ableitungen auch Neurotransmitter im Gewebe messbar werden.

Ähnlich wie bei der Tiefenhirnstimulation können Hirnbereiche zudem gezielt mit dem Neuromodulator gereizt werden - und das an vielen Stellen gleichzeitig. Dies könnte die Symptome neurodegenerativer Erkrankungen lindern - also zum Beispiel die krankhafte Aktivität von Nervenzellen bei Parkinson stoppen - und die Reorganisation des Hirns nach einem Schlaganfall fördern. „Je mehr Flexibilität die Stimulatoren dabei haben, desto besser für den späteren Einsatz beim Patienten“, sagt Ortmanns.

Die in Ulm entwickelten Chips werden von Partnern in Freiburg in eine Implantatkapsel eingebracht, die nach der entsprechenden Ausfräsung einen Teil des Schädelknochens ersetzt. Durch ein flexibles Kabel kann dann die „Elektrodenmatte“ über das Gehirn gelegt werden. Die nächste Herausforderung: Unzählige Rohdaten aus vielen Kanälen müssen kabellos aus dem Hirn transportiert werden. Aktuell finden Tests im Modell statt.

Das dritte Exponat des Instituts verdeutlicht die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb der Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Informatik und Psychologie: Mit Psychologen um Iris-Tatjana Kolassa entwickelt Jens Anders einen Stressmesser für die Hosentasche: Mittels Elektronenspinresonanz sucht das Gerät nach Hinweisen für oxidativen und nitrosativen Stress in Blutproben. „Bisherige Systeme sind teuer und füllen mitunter ganze Räume. Darüber hinaus soll unser Gerät in der Lage sein, auch geringe Stresslevel zu erfassen“, sagt Anders.

Getestet wird das Spektrometer in naher Zukunft an Patienten der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz der Uni Ulm, die ihr Einverständnis gegeben haben. Beim Fakultätsjubiläum führen die Ingenieure Live-Messungen vor. Außerdem können Besucher integrierte Schaltungen, die viele Projekte des Instituts verbinden, durch das Mikroskop betrachten.

Die integrierten Schaltungen werden ständig für verschiedene biomedizinische Anwendungen optimiert. Beim Tag der offenen Tür der Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Informatik und Psychologie, präsentierte das Institut bereits Mitte Juni Retina-Implantate, einen Stressmesser und einen Neuromodulator, der zum Beispiel bei neurodegenerativen Erkrankungen helfen soll.

Kommentar: Es macht Hoffnung für Blinde, die an dieser Netzhauterkrankung leiden und damit wieder den wichtigsten Sinn wiedererlangen können. Doch wie so oft muss auch gefragt werden, ob Krankenkassen die Kosten am Ende übernehmen, denn der Kostenfaktor beträgt momentan 100.000 Euro. Eine andere vage Frage ist, werden wir Menschen zu mehr Maschinen mit solch einer Entwicklung und was ist überhaupt mit den Ursachen für die Erkrankung?