Die Idee ist uralt: Schönheit macht Sinn - evolutionär gesprochen. Wie überhaupt alles, ob Moral oder das Böse schlechthin, vor allem als Ergebnis eines langwierigen, von Veränderung und Auslese getriebenen Prozesses zu verstehen ist - im Lichte der Evolution also -, so müsse auch Schönheit als Errungenschaft solcher historischer Anpassungsvorgänge verstanden werden.

Schönheit gewissermaßen als starke entwicklungsbiologische Währung. Tatsächlich wäre das Schöne nichts ohne seine Bewunderer. Oder, wie der Münchener Evolutionsbiologe Josef Reichholf in „Der Ursprung der Schönheit" lapidar feststellte: „Es ‚passt', was zusammenpasst."

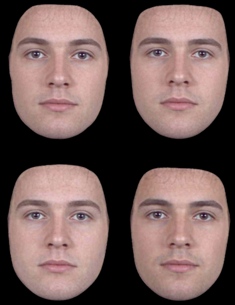

Eine feste Größe in dieser Beziehung ist seit Jahrzehnten die Eigenschaft der Symmetrie. Schönheit ist Formsache. Seit den Arbeiten des amerikanischen Zoologen Randy Thornhill in den neunziger Jahren gilt es unter Biologen und Psychologen als ausgemacht, dass Menschen Körpersymmetrie mit physischer Attraktivität gleichsetzen. Das gilt insbesondere auch für symmetrische Gesichter.

Gleichzeitig ist allerdings äußerste Vorsicht geboten, asymmetrische Merkmale mit abstoßender Hässlichkeit gleichzusetzen. Marilyn Monroes durchaus prominent und reichlich vorhandene „Schönheitsflecken" sollen deutlich asymmetrisch über die Haut verteilt gewesen sein, und asymmetrische Brüste haben die Partnerfindung der betroffenen Frauen keineswegs verhindert. Trotzdem wird der Symmetrie nahezu unverrückbar ein evolutionärer Anpassungsmehrwert zugeschrieben.

Woran das liegen könnte, versucht der Antwerpener Biologe Stefan van Dongen seit längerem herauszufinden. Der neueste Befund, den er zu dem Thema aus der Zusammenschau diverser Studien extrahiert hat, lässt sich auf einen Nenner bringen:

In der äußeren Symmetrie spiegelt sich innere Schönheit.Anders ausgedrückt: Nur wenn sich der Organismus in jeder Phase seines Wachstums ungestört und programmgemäß entwickelt, ist die von Beginn im Embryo angelegte Körpersymmetrie bis zum schönen, sprich: reproduktiven Ende aufrecht zu erhalten. Asymmetrien sind nach dieser „Gute-Gene-Theorie" Ausdruck von Entwicklungsstörungen. Oder in den entsprechend oft wiederkehrenden Gleichungen der Entwicklungsbiologen: Aus Entwicklungsstörungen - „developmental instability" (DI) - folgt eine schwankende Asymmetrie - „fluctuating asymmetry" (FA).

Der Haken an dieser These: Bisher fehlt der - zugegeben schwer zu erbringende - Beweis, dass die intuitive Vorliebe für symmetrische Körper und Gesichter tatsächlich mit der Vorstellung einher geht, im symmetrischen Körper steckt ein gesünderer Mensch. Van Dongen hat die diversen Studien dazu jetzt unter die Lupe genommen und verglichen. Sein Fazit in den „Annals of Human Biology": Symmetrie ist zwar tatsächlich ein Kriterium für Schönheit. Allerdings spricht immer weniger dafür, dass die Menschen das symmetrische Gesicht und den beidseits gleichförmigen Körper mit genetischer Qualität gleichsetzen.

Woran er das zu erkennen meint? An den versteckten „Defekten". Sind die Asymmetrien unsichtbar, weil sie etwa unter dem korrigierenden Büstenhalter versteckt werden, und die Betrachter sollen sich ausschließlich nach anderen Kriterien - etwa den Gesichtern - urteilen, entscheiden sie sich in der Regel unabhängig vom Vorhandensein der Körperasymmetrie für das symmetrische Gesicht. Und je größer die Zahl der Teilnehmer in den Studien, desto kleiner wird die Bedeutung der Entwicklungsstörung. Zwischen Attraktivität und Entwicklungsstörungen gibt es also keinen eindeutigen Zusammenhang.

Wenn das so ist, dann scheint abstrakte Symmetrie also per se unser ästhetisches Empfinden anzusprechen. In welchem Umfang sie das tut, wie sie unseren Sinn für das Schöne prägt, hat Wayne Hook in seinem Blog „Die Psychologie der Schönheit" auf Basis der van Dongschen Analysen hochgerechnet: „Nehmen wir eine Schönheitsskala von 0 bis 8. Eine Person, die in jeder ästhetischen Beziehung als durchschnittlich, also mit dem Wert 4 eingestuft würde, könnte sich mit einer außergewöhnlichen, also einem Höchstgrad an Symmetrie auf der Bewertungsskala auf Stufe 5 verbessern". Die dafür erforderliche (sichtbare) Symmetrie findet man allerdings angeblich bei höchstens einem von tausend Menschen.

Es sieht demnach so aus, als ob Körpersymmetrie in dem bunten Cocktail aus Physis, Proportionen, Duft und Stimme, der unser aller Schönheitsempfinden beeinflusst, tatsächlich eine eher untergeordnete Rolle spielt. Ein durchaus beruhigender Gedanke. Unter diesen Umständen stellen wir uns nämlich auch schon viel unbelasteter vor den Spiegel. Die Warnung der Experten, dass die aussagekräftigsten Schönheitsstudien zur Symmetrie allesamt mit westlichen Studenten vorgenommen und die Schlussfolgerungen also auch nicht verallgemeinert werden dürften, schlagen wir erst einmal in den Wind. Denn so viel schönheitsbewusster sind amerikanische Studenten nun sicher auch wieder nicht.

Kommentare von Lesern

für unseren Newsletter an