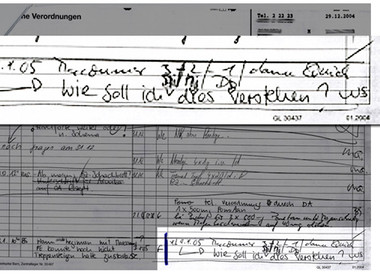

Eine Studie des Berner Inselspitals zeigt: Über die Hälfte aller Verschreibungen sind schlecht lesbar, 4 Prozent sogar unmöglich zu entziffern. Die wüste Handschrift von Ärzten kann für die Patienten gravierende Folgen haben. Und zeugt von mangelnder Wertschätzung für den Patienten, sagt ein Schriftpsychologe.

© Unbekannt« Handschriftliche Verordnungen stellen ein grosses Sicherheitsrisiko dar. » sf

Der Zürcher Psychologe Fritz Gassner nennt als Gründe für die wüsten Ärztehandschriften den hohen Druck bei der Arbeit. Wer mit Tempo schreibt, will sich nicht mit Details aufhalten. «Unbewusst könnte hinter unleserlichem Schreiben aber auch eine gewisse Überheblichkeit stecken», deutet der Graphologe, der eine Praxis für Schriftpsychologie betreibt.

Letztlich sei Schreiben ein sozialer Akt, um sich dem Empfänger verständlich zu machen.

«Unleserlich zu schreiben ist nicht sehr rücksichtsvoll. Es zeigt, wie wenig wichtig einem der Adressat ist.»

Viele Verschreibungen sind unlesbarDass Ärzte tatsächlich oft unleserlich schreiben, bestätigt eine Studie des Inselspitals Bern. Diese wurde 2005 durchgeführt und kürzlich im Fachmagazin

BMC Health Services Research publiziert.

Während eines Monats wurden alle Verschreibungen einer Station überprüft, insgesamt wurden 1934 Verschreibungen untersucht. Nur gerade 2 Prozent aller Verschreibungen waren gut leserlich geschrieben. 52 Prozent der Verschreibungen waren schlecht lesbar - 4 Prozent sogar unmöglich zu entziffern. Bei 71 der 165 Patienten schlich sich mindestens ein Dokumentationsfehler ein. Bei einer 86-jährigen Patientin, die 25 Substanzen erhielt, fanden sich neun Fehler.

Von den 105 Unregelmässigkeiten waren deren 39 Verschreibungsfehler: Also falsche, fehlende oder zweideutige Angaben über die Dosis eines Medikamentes. 56 Fehler passierten bei der handschriftlichen Übertragung des Rezeptes in die Pflegedokumentation. Manchmal wurde die Dosis falsch übertragen, 28 Mal wurden Medikamente gänzlich vergessen. Die Studie zeigt laut Dr. Hendrik Kohlhof vom Inselspital, wie schnell sich menschliche Fehler über die Handschrift einschleichen können: «Handschriftliche Verordnungen stellen ein grosses Sicherheitsrisiko dar.»

Digital = weniger FehlerZum Schutz der Patienten soll die Handschrift aus der Medikation so weit als möglich verbannt werden. Heute werden gemäss Apothekern noch rund die Hälfte aller Rezepte von Hand geschrieben.

Am Inselspital hat man nach der Studie rasch reagiert. Bereits seit 2006 ist dort eine eigens entwickelte Verschreibungssoftware im Einsatz. Medikamentenverordnungen werden heute allesamt elektronisch gemacht. «Die Fehlerrate beim Lesen konnte praktisch auf null reduziert werden», so Hendrik Kohlhof. Während die Software Lesefehler ausschaltet, bleibt auch hier der Mensch die grösste Fehlerquelle: Etwa, wenn der Arzt aus Versehen danebenklickt oder Warnhinweise grosszügig ignoriert.

Eine Verschreibungs-Software hat ausserdem den grossen Vorteil, dass sie auch gleich kontrolliert, ob sich ein neu verschriebenes Medikament mit den anderen verträgt, die ein Patient schon hat. So können gefährliche Wechselwirkungen verhindert werden.

In Zukunft nur noch digitalSolche Software soll gemäss der E-Health-Strategie von Bund und Kantonen über kurz oder lang auch bei jedem Hausarzt stehen. Ein Rezept am Computer zu tippen und dem Patient ausgedruckt mitzugeben, ist deshalb höchstens eine Zwischenlösung. Bereits heute gibt es Online-Apotheken, denen der Arzt ein «e-Rezept» zustellen kann und die das Medikament dann direkt an den Kunden senden. In Zukunft soll es aber auch möglich sein, dass der Patient mit einem elektronischen Rezept in die Apotheke seiner Wahl geht. Dies könnte etwa so vor sich gehen: Der Arzt speichert ein elektronisches Rezept auf einem zentralen Server, auf einer Patientenkarte oder auch auf dem Handy des Patienten. So kann es der Patient in der Apotheke seiner Wahl tragen respektive mit einem Code den Zugriff auf einen Rezept-Server erlauben.

Allerdings ist dies in der Schweiz noch Zukunftsmusik. Laut einer Umfrage des «Swiss E-Health-Barometers 2011» benutzen heute erst 30 Prozent der Ärzte Software-Systeme zur Unterstützung von Medikamentenverordnungen. Weiter ist man an den Schweizer Spitälern: Dort verordnen schon 43 Prozent elektronisch.

Laut der Ärzte-Dachorganisation FMH liegt das Problem vor allem in der teuren und noch unausgereiften Software begründet. Ein sicheres System für Patientenakten, Medikamentencheck und Verschreibungen sei für kleine Arztpraxen eine grosse Investition. Allerdings ist klar: Je mehr junge, computergewandte Ärzte nachrücken und je stärker der Trend hin zu grossen Gemeinschafts-Arztpraxen geht, desto früher wird das Schicksal des handgeschriebenen Rezepts besiegelt sein.

Kommentare von Lesern

für unseren Newsletter an