Lepra war bis ins späte Mittelalter weit verbreitet. Im 16. Jahrhundert verschwand die ansteckende Infektionskrankheit fast vollständig aus Europa, noch bevor Antibiotika für die medizinische Behandlung erfunden waren. Die genetische Ausstattung des Bakteriums Mycobacterium leprae änderte sich im Laufe der Zeit nicht wesentlich, stattdessen hat sich wohl das Genom von Europäerinnen und Europäern angepasst. Das legen die Ergebnisse einer Studie nahe, die jetzt in der Zeitschrift Nature Communications erschienen ist.

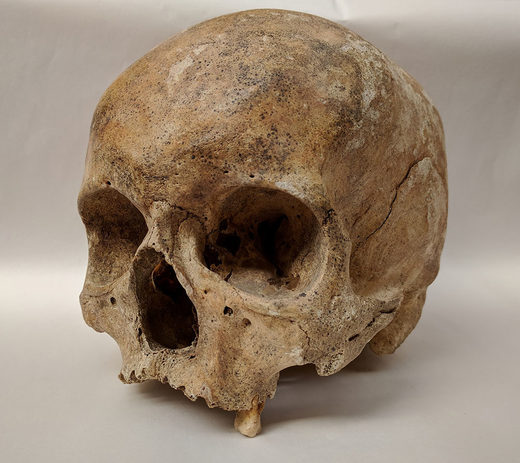

Weltweit erkranken jedes Jahr noch über 200.000 Menschen an der inzwischen heilbaren Krankheit, vor allem in Brasilien, Indien und Indonesien. Während der Epidemie im europäischen Mittelalter wurden Betroffene in Pflegeeinrichtungen isoliert und auf separaten Friedhöfen begraben. Die Knochen von 85 besonders schwerwiegenden Lepra-Fällen aus dem 12. und 13. Jahrhundert in Odense, Dänemark, dienten als Ausgangsmaterial für die weltweit erste auf alter DNA (aDNA) basierende Fall-Kontroll-Studie. Ihre Proben verglichen sie mit Proben von 223 mittelalterlichen dänischen und norddeutschen Skeletten, die keine Spuren von Lepra aufwiesen. Das internationale Forschungsteam unter Leitung von Professor Ben Krause-Kyora vom Institut für Klinische Molekularbiologie (IKMB) der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) wollte herausfinden, wie die Krankheit aus Europa verschwand und wie sich diese Entwicklung genetisch auf uns auswirkte.

Ihre Analysen zeigen, dass eine bestimmte Variante des Immun-Gens HLA- DRB1 die Menschen anfälliger für Lepra machte. Dadurch, dass die Menschen isoliert wurden und aufgrund der Erkrankung keine Nachkommen bekommen konnten, gaben sie diesen Risikofaktor nicht weiter. »Die Anpassung des Menschen an dieses Bakterium über Jahrhunderte könnte dazu geführt haben, dass die Krankheit langsam verschwand«, erklärt Krause-Kyora, »Dies spricht dafür, dass die Lepra und auch andere Epidemien der Vergangenheit die heutige Zusammensetzung unseres Genoms nachhaltig beeinflussten.«

Schon jetzt konnte das Team zehn komplette Lepra-Genome sequenzieren, die belegen, dass die Diversität des Bakteriums in Odense sehr hoch war. Das heißt, dass mit infizierten Trägern nicht nur ein Bakterienstamm nach Dänemark gelangt ist, sondern mehrere aus unterschiedlichen Gegenden. »Eine große Überraschung«, wie Krause-Kyora betont, denn bisher wussten sie nur von einem Bakterienstamm in der Region. In Zukunft möchte das Team weitere Erkrankungen des Mittelalters in verschiedenen Bevölkerungsgruppen erforschen und dadurch verfolgen, wie sich das Erbgut von Europäerinnen und Europäern verändert hat.

Kommentar: