Es geschah am 30. Juni 1908 um 7.14 Uhr am Morgen in Zentralsibirien. Semen Semenjow erlebte die Explosion mit eigenen Augen und sah, wie "sich der Himmel teilte. Über dem Wald erschien eine hohe und breite Feuerwalze. Von dort, wo das Feuer loderte, ging eine enorme Hitze aus. Dann verdunkelte sich der Himmel, es war ein heftiger, dumpfer Schlag zu hören, und ich wurde nach hinten geschleudert Danach ertönte ein Krachen, als würden Kanonen abgefeuert, und die Erde bebte."

Der russische Bauer gehört zu jenen Augenzeugen, die dem Entsetzen erregenden Geschehen wohl am nächsten gewesen waren. Als Tunguska-Ereignis ging es mittlerweile in die Annalen ein: der in der modernen Menschheitsgeschichte vermutlich heftigste Einschlag eines Objekts aus dem Weltraum auf der Erde. Semenjow selbst befand sich etwa 65 Kilometer vom Ort der Explosion entfernt, doch sogar aus Nordeuropa und Zentralasien berichteten Zeitgenossen von ausgedehnten, silbrigen Wolken und leuchtenden, farbenfrohen Sonnenuntergängen. Der Nachthimmel über Großbritannien war geradezu hell erleuchtet: Um Mitternacht sollen Londoner auf unbeleuchteten Straßen mühelos die Zeitung gelesen haben.

Auch Geophysiker registrierten das Ereignis anhand von Luftdruckwellen und seismischen Beobachtungen und orteten es in einem abgelegenen Teil Sibiriens. Das Epizentrum der Explosion lag nahe dem Fluss Podkamennaja Tunguska ("Steinige Tunguska") - in einer unbewohnten Region der sumpfigen Taigawälder, wo der Boden während acht oder neun Monate in jedem Jahr gefroren ist.

Seit 100 Jahren fasziniert das Tunguska-Ereignis Wissenschaftler und interessierte Laien gleichermaßen - wohl auch deshalb, weil seine Ursache weiterhin im Dunkeln liegt. Zwar nehmen die meisten Forscher an, dass damals ein Objekt aus dem Weltraum, wohl ein Asteroid oder ein Komet, über dem sibirischen Himmel explodierte. Doch weder Bruchstücke noch Einschlagkrater wurden gefunden. Nun aber steht unser Team, nachdem es die jüngste der zahlreichen wissenschaftlichen Exkursionen in jenes Gebiet unternommen hat, vielleicht kurz vor einer aufregenden Entdeckung.

Das Tunguska-Ereignis ist kein Einzelfall in der Erdgeschichte, und genau darum ist seine Aufklärung so wichtig. Frühere Kollisionen mit extraterrestrischen Objekten hatten erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung der Erde und auf die Evolution irdischer Lebewesen. Vor rund 4,4 Milliarden Jahren beispielsweise scheint ein marsgroßer Asteroid unseren noch jungen Planeten getroffen und so viele Trümmer herausgeschlagen zu haben, dass daraus unser Mond entstand. Auch vor etwa 65 Millionen war es möglicherweise der Einschlag eines großen Objekts, der das Aussterben der Dinosaurier einleitete. Selbst in unserer Zeit beobachten wir Kollisionen von Himmelskörpern im Sonnensystem. Im Juli 1994 registrierten gleich mehrere Observatorien den spektakulären Aufprall mehrerer Fragmente des Kometen Shoemaker-Levy auf den Planeten Jupiter. Und erst im vorigen September erschraken peruanische Dorfbewohner vor einem himmlischen Objekt, das über ihre Köpfe hinweg zog und schließlich einen 4,5 Meter tiefen und 13 Meter breiten Krater in den Erdboden schlug.

Kommentar: Lesen Sie hier weiter, dass Meteoriten keine Seltenheit in der Menschheitsgeschichte waren und weit öfters vorgekommen sind, als wie es sehr oft behauptet wird:

- Metore, Asteroide und Kometen: Schäden, Unglücke, Verletzungen, Tod und Nahbegegnungen

- Deutschland im Mittelalter: Chronik der Naturereignisse und Seuchen, Teil 1

- Deutschland im Mittelalter: Chronik der Naturereignisse und Seuchen, Teil 2

- Deutschland im Mittelalter: Chronik der Naturereignisse und Seuchen, Teil 3

Mit Hilfe einer geeigneten Datenbasis lässt sich die Häufigkeit kleinerer Einschläge abschätzen. Peter Brown und seine Mitarbeiter an der kanadischen Universität von Western Ontario und am Los Alamos National Laboratory im US-Bundesstaat New Mexico verfügen über satellitengestützte Beobachtungen von Sternschnuppen, verglühenden Meteoroiden also, und über akustische Daten, die bei Einschlägen auf der Erdoberfläche gewonnen wurden. Ihre Ergebnisse extrapolierten sie auch auf größere Kollisionen. Die durchschnittliche Häufigkeit von Asteroideneinschlägen, die dem Tunguska-Ereignis ähneln, liegt ihren Ergebnissen zufolge bei etwa einem Ereignis in 200 bis 1000 Jahren. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass auch wir noch erleben, wie sich irgendwo auf der Erde ein weiterer Einschlag ereignet. Das Tunguska-Ereignis fand allerdings in einer unbewohnten Gegend der Erde statt. Bei einer vergleichbaren Explosion etwa über Berlin wäre aber das gesamte Stadtgebiet zerstört. Um uns auf eine solche Möglichkeit vorbereiten zu können, müssen wir besser verstehen, was beim Tunguska-Ereignis genau geschah.

Zunächst gilt es herauszufinden, ob es ein Komet oder ein Asteroid war, der den sibirischen Wald heimsuchte. In beiden Fällen käme es zwar zu mehr oder weniger vergleichbaren Folgen, doch es gibt einen wichtigen Unterschied. Kometen mit langen Umlaufdauern, die sich auf ihren Bahnen sehr weit von der Sonne entfernen, würden mit weitaus höheren Geschwindigkeiten auf die Erde aufprallen als Asteroiden. Letztere bewegen sich auf sonnennäheren Umlaufbahnen, verfügen über kürzere Umlaufdauern und sind entsprechend langsamer. Beim Aufprall eines kleinen Kometen könnte daher die gleiche Energie wie beim Aufprall eines wesentlich größeren Asteroiden frei werden.

Nun ist es für Astronomen recht schwierig, Objekte mit langen Umlaufdauern zu verfolgen, bevor sie in das innere Sonnensystem gelangen. Kometen kreuzen die Erdbahn zudem mit geringerer Wahrscheinlichkeit als Asteroiden. Aus beiden Gründen sind bestätigte Kometeneinschläge auf der Erde bislang unbekannt. Wäre das Tunguska-Ereignis tatsächlich durch einen Kometen verursacht worden, wären wir einem einzigartigen Ereignis auf der Spur. Andererseits: Trat an jenem Junimorgen der viel häufigere Fall eines explodierenden Asteroiden ein, warum wurden dann noch keine Bruchstücke gefunden?

2. Teil: Der Mangel an "Beweismaterial" lässt Raum für Spekulationen

Dass Fragen wie diese noch immer ungeklärt sind, beruht zum Teil auf der Abgeschiedenheit der zentralsibirischen Gegend. Hinzu kommen die politischen Wirren im Russland des frühen 20. Jahrhunderts, als das Zarenreich zerfiel und die Sowjetunion gegründet wurde. Die Untersuchung des Tunguska-Ereignisses verzögerte sich darum um fast 20 Jahre. Erst 1927 erreichte die erste Expedition den Ort der Katastrophe. Dem Team unter Leitung von Leonid Kulik, einem Meteoritenfachmann der russischen Akademie der Wissenschaften, bot sich ein unbeschreiblicher Anblick. Auf einer Fläche von 2000 Quadratkilometern waren Millionen von Bäumen entwurzelt worden. Noch in einigen Kilometern Entfernung vom Epizentrum der Explosion bildeten die liegenden Stämme ein radial nach außen weisendes Muster. Nahe dem Zentrum waren zahlreiche zum Teil verkohlte Baumstümpfe stehen geblieben. Kulik deutete die Verwüstungen als Folge des Einschlags eines Eisenmeteoriten und begann mit der Suche nach dessen Bruchstücken und dem Krater.

|

| RIA Novosti |

In den späten zwanziger und in den dreißiger Jahren leitete Kulik noch drei weitere Expeditionen in das Gebiet. Doch ihnen war ebenso wenig Erfolg beschieden wie späteren Unternehmungen anderer Forscher. Weder fand man offensichtliche Einschlagkrater noch Bruchstücke eines wie auch immer gearteten Objekts, das dieses Areal getroffen haben könnte. Der Mangel an "Beweismaterial" ließ natürlich Raum für verschiedenste Erklärungsversuche. 1946 etwa beschrieb der Science-Fiction-Autor Alexander Kasanzew das rätselhafte Phänomen sogar als Explosion eines außerirdischen Raumfahrzeugs in der Erdatmosphäre.

Binnen weniger Jahre jedoch gewann die Theorie einer Explosion hoch über dem Erdboden die Anerkennung vieler Wissenschaftler, so dass sich weitere Spekulationen in Grenzen hielten. Ein in der Atmosphäre in fünf bis zehn Kilometer Höhe zerplatztes Objekt aus dem Weltraum konnte die meisten Beobachtungen erklären, die rund um das Epizentrum gemacht worden waren. Anhand von Aufzeichnungen seismischer Messstationen und Daten über das Ausmaß der Verwüstung ließ sich sogar abschätzen, in welcher Höhe die Explosion stattgefunden hatte und wie viel Energie dabei frei geworden war.

Das Fehlen eines Einschlagkraters deutete auch darauf hin, dass das Objekt vermutlich kein robuster Eisenmeteorit, sondern ein eher sprödes Gebilde gewesen war, zum Beispiel einer der relativ seltenen steinernen Asteroiden oder ein kleiner Komet. Russische Wissenschaftler favorisierten die Kometenhypothese: Solche Himmelskörper bestehen aus Staub und Eisteilchen und würden daher keinen Einschlagkrater hinterlassen. Einer anderen Überlegung zufolge war die Verwüstung im Tunguska-Gebiet durch die explosionsartige Verbrennung von Methangas entstanden: Es soll aus dem sumpfigen Boden in die Luft entwichen sein und sich dort entzündet haben.

1975 untersuchte Ari Ben-Menahem erneut die vom Tunguska-Ereignis ausgelösten seismischen Wellen. Der Seismologe am Weizmann-Institut im israelischen Rehovot schätzte, dass die freigesetzte Explosionsenergie jener von 10 bis 15 Millionen Tonnen (Megatonnen) des Sprengstoff s TNT (Trinitrotoluol) entsprach - eine Sprengkraft vergleichbar der von über tausend Hiroshima-Atombomben.

Seither versuchen Astrophysiker mit Hilfe numerischer Simulationen herauszufinden, welche der konkurrierenden Hypothesen die richtige sein könnte. Derzeit deutet vieles auf eine von einem steinernen Asteroiden hervorgerufene Luftdruckwelle hin. Modellen zufolge, die 1993 von einer Arbeitsgruppe um Christopher F. Chyba am Ames Research Center der US-Weltraumbehörde NASA erarbeitet wurden, besaß der Asteroid einen Durchmesser von einigen Dutzend Metern und explodierte mehrere Kilometer über dem Boden. Daten von Kernwaffentests in der Atmosphäre scheinen diese Hypothese zu stützen. Mit ihrer Hilfe ließen sich die Auswirkungen von Luftdruckwellen mit der Anordnung der durch das Tunguska-Ereignis gefällten Bäume vergleichen.

Neuere Simulationen von Natalia A. Artemiewa und Valery V. Shuwalow vom Moskauer Institut für Dynamik der Geosphären deuten auf einen Asteroiden ähnlicher Größe hin, der in fünf bis zehn Kilometer Höhe verdampfte. Ihrem Modell nach breiteten sich kleine Trümmerteile und eine abwärtsgerichtete Gasströmung großräumig in der Atmosphäre aus. Die Möglichkeit metergroßer Fragmente, die den Erdboden unweit des Epizentrums getroffen haben, schließen diese Untersuchungen jedoch nicht aus.

Gegen Ende des vorigen Jahres fand ein Team um Mark Boslough an den Sandia National Laboratories in Albuquerque (New Mexico) heraus, dass das Tunguska-Ereignis auch von einem viel kleineren Objekt als bislang angenommen ausgelöst worden sein könnte. Seine Supercomputersimulation zeigte, dass die Masse des zur Erde stürzenden kosmischen Objekts möglicherweise einen sich ausdehnenden Gasstrom hoher Temperatur erzeugte, der Überschallgeschwindigkeit erreichte. Das Modell deutete auch darauf hin, dass das auftreffende Objekt zunächst vom wachsenden Luftwiderstand der Erdatmosphäre verdichtet wurde. Beim Eindringen in tiefere Luftschichten führte der Luftwiderstand schließlich zur Explosion. Weil der Feuerball offenbar zusätzliche Energie zur Erdoberfläche hin übertrug, beträgt die Explosionsenergie Bosloughs Annahmen zufolge nicht, wie zuvor abgeschätzt, 10 bis 20 Megatonnen TNT, sondern wahrscheinlich nur drei bis fünf Megatonnen.

Teil 3: Mit Militärflugzeugen in die Wildnis

Unsere eigene Beschäftigung mit dem Tunguska-Ereignis geht auf das Jahr 1991 zurück. Damals nahm einer von uns (Longo) an der ersten italienischen Tunguska-Expedition teil, während der er nach möglicherweise in Baumharz eingeschlossenen Mikropartikeln der Explosion suchte. Später stießen wir auf zwei, etwas obskure Artikel der russischen Wissenschaftler Vladimir A. Koshelev und Kirill P. Florensky. Sie berichteten von der Entdeckung eines kleinen Gewässers, des Tscheko-Sees, rund acht Kilometer vom vermuteten Epizentrum der Explosion entfernt. 1960 hatte Koshelev ihn für einen möglichen Einschlagkrater gehalten. Florensky nahm dagegen an, der See stamme aus einer Zeit vor dem Tunguska-Ereignis, denn an seinem Grund waren lockere Sedimentschichten mit einer Dicke von insgesamt sieben Metern gefunden worden.

Doch allein die Tatsache, dass sich nahe dem Epizentrum ein See befindet, weckte unsere Neugier. Wir planten also, das Gebiet selbst in Augenschein zu nehmen und paläolimnologische Untersuchungen an den Bodensedimenten des Sees durchzuführen. Mit ihrer Hilfe wollten wir Informationen über vergangene Umweltereignisse gewinnen - ähnlich wie Unfallforscher die Blackbox eines abgestürzten Flugzeugs auswerten, um den Hergang des Unglücks zu rekonstruieren.

Einige Jahre später war es so weit. Unsere Reise nach Russland begann im Laderaum einer Iljuschin Il 20M, einer Propellermaschine, die während des Kalten Kriegs als Spionageflugzeug gedient hatte. Zuvor hatten wir Finanzmittel eingeworben und unser Vorhaben, unterstützt vom ehemaligen Kosmonauten Georgi M. Gretschko, mit Forschungsteams der staatlichen Universitäten in Moskau und Tomsk abgestimmt. Zunächst landeten wir auf einem Militärstützpunkt nahe Moskau und flogen dann über Nacht weiter ins zentralsibirische Krasnojarsk. Dort stiegen wir in den Bauch eines riesigen Mi 26 um, einen früher ebenfalls militärisch genutzten Schwerlasthubschrauber. Sechs Stunden lang hockten wir dann, mittlerweile verstärkt durch Kollegen von der Universität Tomsk, zusammengekauert zwischen unseren Ausrüstungsgegenständen, während der Lärm der Zwillingsturbomotoren uns allmählich taub werden ließ.

Doch schließlich erreichten wir unser Ziel inmitten der endlosen Taiga. Nachdem der Pilot den dunklen See einmal vorsichtig umrundet hatte, ließ er den Hubschrauber dicht über dem sumpfigen Seeufer schweben. Für eine Landung war der Boden zu weich, so dass wir abspringen mussten - und das ausgerechnet inmitten eines sintflutartigen Regengusses. Der Sturm, den die acht, über unseren Köpfen vorbeirasenden Rotorblätter erzeugten, fegte uns fast weg, während wir die schweren Kisten ausluden. Dann endlich stieg der Hubschrauber mit dumpfem Röhren wieder in die Luft. Wir selbst, erschöpft und nass bis auf die Haut, blieben am Seeufer zurück, inmitten der wieder still gewordenen sibirischen Wälder. Wenig später hörte auch der Regen auf. Unsere Erleichterung war groß, aber nur von kurzer Dauer, denn gleich darauf stürzten sich ganze Schwärme aggressiver Stechmücken auf uns.

|

| RIA Novosti |

Die folgenden zwei Tage verbrachten wir damit, das Zeltlager einzurichten, den Katamaran zu montieren, den wir als Beobachtungsboot nutzen wollten, und die Ausrüstung zu überprüfen. Wir hatten Echolote dabei, ein Magnetometer, Sonargeräte und ein Radargerät für die Untersuchung des Untergrunds, außerdem Vorrichtungen zur Entnahme von Sedimentkernen und eine Unterwasserkamera. Schließlich verfügten wir auch noch über einen Satz von GPS-Satellitenempfängern, mittels derer die einzelnen Gruppen ihre jeweilige Position mit einer Genauigkeit von weniger als einem Meter feststellen konnten.

Mit dem Katamaran erkundete unser Team daraufhin zwei Wochen lang den See. Gepiesackt von Mückenschwärmen und Pferdebremsen, konzentrierten wir uns auf die Sedimente sowie auf die Struktur des Seebodens und der direkt darunter befindlichen Schichten. Unsere Kollegen widmeten sich anderen Aufgaben. Mit dem Radargerät kartierte Michele Pipan die Struktur des Erdbodens. Der Geophysiker von der Università degli Studi di Trieste arbeitete sich um den ganzen See herum, der etwa 500 Meter im Umfang misst, und durchleuchtete den Boden bis in eine Tiefe von drei bis vier Metern. Ein Team um Jewgenij Kolesnikow zog derweil Gräben durch Torfablagerungen in Ufernähe. In den Torfschichten hoffte der Geochemiker von der Universität Moskau, chemische Spuren des Tunguska-Ereignisses zu finden. Doch die Arbeit war mühsam, weil hier im Permafrostgebiet der Boden schon in geringer Tiefe sehr hart ist.

|

| RIA Novosti |

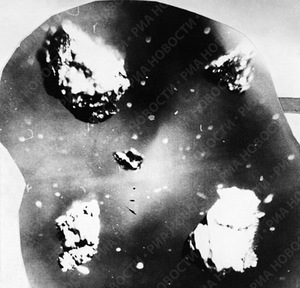

4. Teil: Existierte der Tschekosee vor 1908?

Romano Serra von der Università di Bologna und Valerij Neswetailo von der Universität Tomsk entnahmen unterdessen Proben aus Baumstämmen und untersuchten sie auf Anomalien in den Mustern der Jahresringe. Auch das Flugzeug, das uns nach Krasnojarsk gebracht hatte, kehrte an einem dieser Tage zurück und überflog das Gebiet, während ein Fotograf Luftaufnahmen anfertigte. Diese wollten wir mit den Bildern vergleichen, die Kulik sechs Jahrzehnte zuvor aufgenommen hatte.

Die untersten Sedimente im See, so unsere Vermutung, würden Spuren des Tunguska-Ereignisses enthalten. Wir hatten den See nur wenige Male überquert und dabei mit unseren hochauflösenden akustischen Geräten seinen Untergrund untersucht, da wurde bereits klar, dass die Schicht der den Seeboden bedeckenden Sedimente über zehn Meter dick ist. Ein kleiner Teil davon war vom Wind in das Gewässer befördert worden. Die meisten aber waren über den kleinen Fluss Kimtschu hineingelangt, der den Tscheko speist. Doch der See ist den größten Teil des Jahres gefroren. Wir gingen also davon aus, dass die Sedimentschicht durch diese Ablagerungen wahrscheinlich nur einige Zentimeter pro Jahr wächst. Eine sehr dicke Sedimentschicht würde also bedeuten, dass der See schon vor 1908 existierte, dem Jahr des Tunguska-Ereignisses.

Doch je weiter die Kartierung des Seebodens voranschritt, desto überraschter waren wir. In seiner Mitte ist der See etwa 50 Meter tief, zum Ufer hin steigt sein Boden steil an. Er ähnelt also einem Trichter, einem auf der Spitze stehenden Kegel. Wie eine solche Form entstanden sein könnte, lässt sich nur mit Mühe erklären. Wäre der See Jahrtausende alt, hätten die feinen Sedimente, die ihn allmählich füllten, vermutlich zu einem weitgehend flachen Boden geführt. Auch Kombinationsprozesse von Erosion und Sedimentation zogen wir in Betracht, wie sie für einen kleinen Fluss typisch sind, der sich durch eine relativ flache Landschaft schlängelt. An den Abenden diskutierte unser gesamtes Team diese Frage, während wir unter Regenplanen das köstliche russische Kascha verspeisten, ein traditionelles Essen aus geröstetem Buchweizen. Zu einer schlüssigen Begründung der Trichterform gelangten wir jedoch nicht.

Schon bald aber neigte sich unsere Zeit im Tunguska-Gebiet dem Ende zu. Am vorletzten Tag unseres Aufenthalts mühten sich die Expeditionsteilnehmer, das Boot zu zerlegen, die Ausrüstung zu verpacken und auch schon die meisten Zelte abzubauen. Als am nächsten Mittag der Hubschrauber eintraf, beeilten wir uns, alles zu verladen - ein letzter Kraftakt, denn auch dieses Mal konnte der Hubschrauber nicht landen. Doch schließlich stiegen wir wohlbehalten ein, und die Rückreise begann.

Zurück in unseren Instituten in Italien, werteten wir die gemessenen Bodentiefen genauer aus. Wir stellten fest, dass die Form des Tscheko sich deutlich von der anderer sibirischer Seen mit ihren gewöhnlich flachen Böden unterscheidet. Die meisten Seen der Region bilden sich in Vertiefungen, die durch Schmelzvorgänge in der allgegenwärtigen Permafrostschicht entstehen und schließlich mit Wasser volllaufen. Die trichterartige Form des Tscheko ähnelt hingegen bekannten Einschlagkratern ähnlicher Größe, etwa dem Odessa-Krater, der vor 25.000 Jahren beim Einschlag eines kleinen Asteroiden nahe der heutigen texanischen Stadt Odessa entstand.

Könnte der Tscheko tatsächlich ein wassergefüllter Einschlagkrater sein, entstanden im Jahr 1908 durch das Fragment eines Objekts aus dem Weltraum? Dieser Gedanke erschien uns nun immer attraktiver, so dass wir prüften, ob der See bereits zuvor existiert haben könnte. Zuverlässige Landkarten dieser unbesiedelten Region aus der Zeit vor 1908 sind nur mit Mühe aufzutreiben, doch schließlich fanden wir eine militärische Landkarte von 1883, die den See nicht verzeichnete. Auch Einheimische aus der Stadt Evenk berichteten, dass durch die Explosion von 1908 ein See entstanden war. Aber wenn er tatsächlich erst seit 100 Jahren existiert: Wie lässt sich dann die Dicke der Sedimentschichten an seinem Grund erklären?

Unsere seismischen Daten wiesen auf zwei unterschiedliche Sedimentzonen hin. Die obere ist etwa einen Meter stark und besteht aus fein geschichteten Ablagerungen, wie sie für eine ruhige Sedimentation typisch sind. Die Zone darunter fällt hingegen durch ihre ungeschichtete chaotische Struktur auf.

Die italienischen Paläobotanikerinnen Carla Alberta Accorsi von der Università di Modena und Luisa Forlani von der Università di Bologna fanden jüngst in einer Studie heraus, dass die oberen Sedimentschichten des Tscheko unzählige Spuren von Wasserpflanzen aufweisen. In den tieferen Schichten dagegen fehlen solche Spuren völlig, stattdessen enthalten sie große Mengen Pollen von Waldbäumen. Daher scheinen die "echten" Sedimentschichten des Sees nur rund einen Meter dick zu sein, was für ein geringes Alter spricht.

Geheimnisvoller Reflektor

Mit unseren Unterwasserkameras hatten wir im tieferen Teil des Sees auch die halb im Seeboden begrabenen Überreste von Baumstämmen untersucht. Ultraschallwellen, mit denen wir dasselbe Gebiet "durchleuchteten", lieferten zudem Bilder einer charakteristischen haarartigen Struktur, die auf Überreste von Stämmen und Zweigen hindeuten könnten. Möglicherweise sind dies die Spuren eines ehemaligen Waldes, den das Tunguska-Ereignis vernichtet hatte und dessen Pollen in den tieferen Sedimentschichten aufgetaucht waren.

Vielleicht lassen sich diese Schichten so erklären: Ein Objekt aus dem Weltraum traf auf sumpfigen Boden, der seinerseits auf einer Dutzende Meter dicken Permafrostschicht auflag. Die Bewegungsenergie des Objekts wurde beim Aufprall in Wärme umgewandelt, was zum Schmelzen des gefrorenen Bodens führte. Dabei wurden Methan und Wasserdampf freigesetzt und der Krater so um ein weiteres Viertel vergrößert. Gleichzeitig schleuderte der Aufprall die schon vorhandenen Fluss- und Sumpfsedimente auf die Flanken des Einschlagkraters, wo wir mit unseren Ultraschallgeräten nun die chaotischen Schichten entdeckten.

Unser seismisches Profil des Sees zeigt zudem eine auffallend starke Reflexion, die von einem Ort einige Meter unter der Mitte des Seebodens stammt. Dort scheint sich ein guter Reflektor für akustische Wellen zu befinden, vermutlich ein etwa meterdickes felsiges Objekt. Oberhalb dieser Stelle entdeckten wir zudem eine schwache magnetische Anomalie. Sind auch das Hinweise auf ein Fragment des Tunguska-Objekts?

Wir sind höchst gespannt, dies herauszufinden, und werden nächstes Jahr zum Ort des Tunguska-Ereignisses zurückkehren. Dort nehmen wir dann eine Grabung in der Mitte des Tscheko-Sees vor - in der Hoffnung, endlich das Geheimnis des rätselhaften reflektierenden Objekts zu lüften.

Kommentar: Zwei andere Artikel, die sich mit dieser Thematik befassen:

Tunguska, Psychopathie, und das sechste Aussterben

Feuer und Eis: The Day After Tomorrow