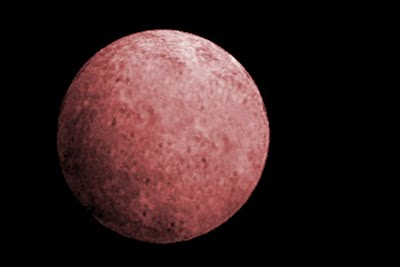

© NASA, grewi.de Künstlerische Darstellung des Zwergplaneten 2007 OR10.

Das Wasser, so vermuten die Astronomen um Mike Brown vom "California Institute of Technology" (Caltech) im Fachmagazin

Astrophysical Journal Letters, floss vermutlich einst als dickflüssige Masse aus Wasservulkanen. Die Methanschicht ist der Überrest einer einstigen Atmosphäre, die der Planet nach und nach ins All verliert.

"Wir sehen das Bild dessen, was einst eine aktive kleine Welt mit Wasservulkanen und einer Atmosphäre war und heute gefroren, tot und mit einer zusehends schwindenden Atmosphäre ist", so Brown.