Kommentar:

Dokumentation - Die Klima-Lüge

Widerlegung des CO2-Treibhauseffekts anhand der physikalischen Gesetze

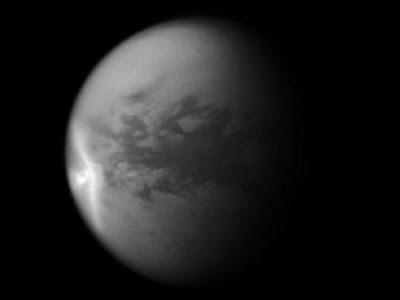

Feuer und Eis - The Day After Tomorrow

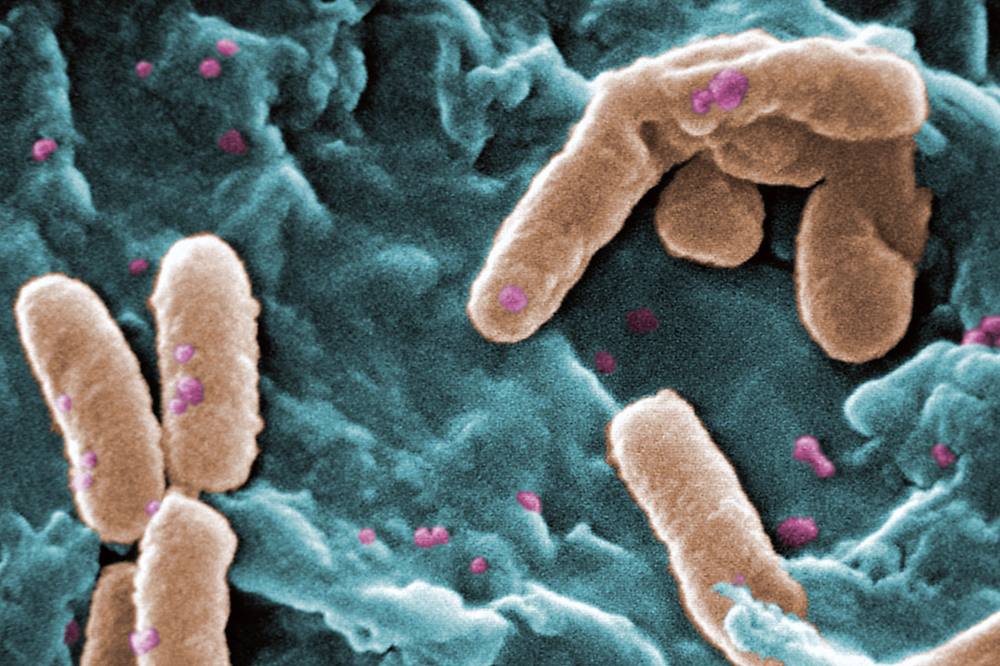

Die Vielfalt der Arten wird einer Studie zufolge wegen der Klimaerwärmung noch stärker gefährdet als bisher angenommen. Bis zum Jahr 2080 könnten in bestimmten Arten mehr als 80 Prozent der genetischen Variationen verschwinden, teilte die Senckenberg Gesellschaft für Naturkunde am Montag in Frankfurt am Main mit. Wissenschaftler der Einrichtung hatten die Studie gemeinsam mit Forschern des mit der Universität Frankfurt verbundenen Biodiversität- und Klima-Forschungszentrums erstellt.

Die Wissenschaftler erforschten den Effekt des Klimawandels am Beispiel der Verbreitung von neun europäischen Wasserinsektenarten. Derzeit leben diese den Angaben zufolge in mehreren höheren Gebirgen in Mittel- und Nordeuropa. Wenn die Temperatur in Europa um vier Grad steigen würde, könnten nach Erkenntnissen der Forscher wahrscheinlich sechs von neun Arten in Teilgebieten überleben.

Kommentar: Der Weißzuckerverbrauch nimmt jährlich, um 2% zu:

- 1750: ca. 1,8 kg pro Person im Jahr

- 1850: ca. 9 kg, pro Person im Jahr

- 1994: ca. 54,4 kg pro Person im Jahr

- 1996: ca. 72,5 kg pro Person im Jahr

[Nora T. Gedgaudas, 2011: Primal Body, Primal Mind. S. 122]Kann man bei dieser Entwicklung auch von einer Abhängigkeit sprechen?

Lesen Sie auch die folgenden Artikel:

Ist alles gut, was süß schmeckt?

Stevia rebaudiana - Der ungefährliche Zucker

Xylitol - die süße Rettung?!