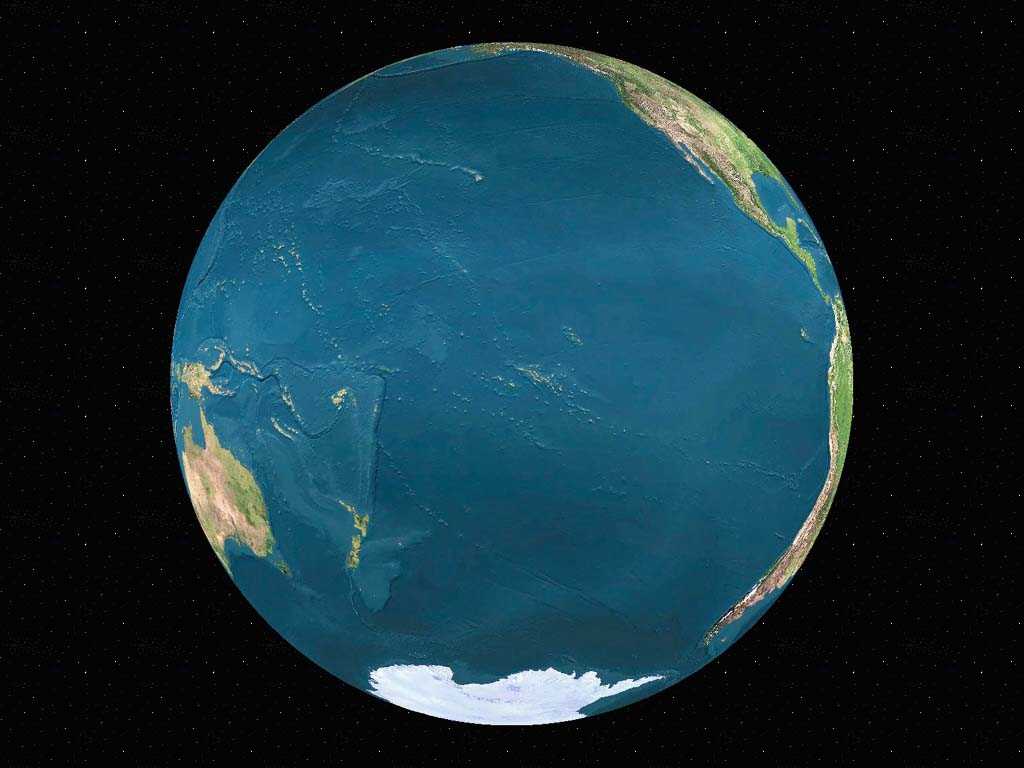

Es ist Sonntag, und damit ist es wieder Zeit, auf die "Wetter-Hot-Spots" dieser Welt zu blicken. Wo ist in der kommenden Woche auf der Welt interessantes oder gefährliches Wetter zu erwarten? Unsere Reise führt uns von Australien über das Mittelmeer bis nach Süd- und Nordamerika mit Schneestürmen, Starkregen. Es gibt aber auch Hitze- und Dürreregionen, die zum Beispiel den Karneval von Rio beeinflussen.Australien(

Aktuelle Lage mit MeteoEarth.com) Die

Hitzewelle, die wir bereits in der vergangenen Woche angesprochen haben, geht auch in dieser Woche noch weiter. Ursache ist die Windrichtung: Zwischen einem Hoch, das vor der Südostküste Australiens liegt und tropischem Tiefdruck im Norden des Kontinents weht mit östlich-südöstlicher Strömung weiterhin

trocken-heiße Luft aus den Wüsten des Landesinneren an die Westküste. Insbesondere die Region rund um den Fluss Gascoyne im Nordwesten des Territoriums Westaustralien hat dabei neben Hitze auch noch mit böigem Wind zu kämpfen.

Die Temperatur liegt dort an den Küsten bei 30 Grad, steigt aber mit jedem Kilometer ins Landesinnere rasch in Richtung 40 Grad an. Im weiteren Verlauf der Woche nimmt der Hochdruckeinfluss von Süden her zu, sodass von dort mit kälterer Meeresluft auch die Temperatur sinken wird, so startet zum Beispiel in Perth die Woche bei Höchstwerten um 35 Grad und geht bis Wochenende auf etwa 28 bis 29 Grad zurück.

Brasilien - Karneval in Rio gestört(

Aktuelle Lage mit MeteoEarth.com) Ganz ähnlich wie in Australien leidet man im

Südosten Brasiliens unter einer langen Trockenheitsperiode - nur dass diese hier deutlich seltener auftritt. Probleme gibt es daher auch beim Karneval in Rio, bei dem seit Freitag auch auf den Straßen von Rio de Janeiro getanzt wird. Nur: In diesem Jahr mussten

einige Aktionen bereits abgesagt werden, da es zu Stromabschaltungen kam. Diese liegen in dem niedrigen Wasserstand der Stauseen begründet, wodurch viele Wasserkraftwerke ihren Betrieb einstellen mussten. Zu Beginn der Woche allerdings kommt wieder Leben in die Atmosphäre - ein kleinräumiges Tief vor der Küste Südostbrasiliens sorgt dafür, dass wieder vermehrt schauerartige und gewittrige Regengüsse gerade in die von der Trockenheit geplagten Region kommen. Natürlich sind auch hierdurch Störungen des Karnevals vorprogrammiert - andererseits wird sicherlich jeder Regenguss begrüßt werden - ob allerdings die Niederschläge die Dürre beenden werden, bleibt noch abzuwarten.

© dpaBei strömenden Regen feiern die Sambaschulen in Rio ihren legendären Karneval

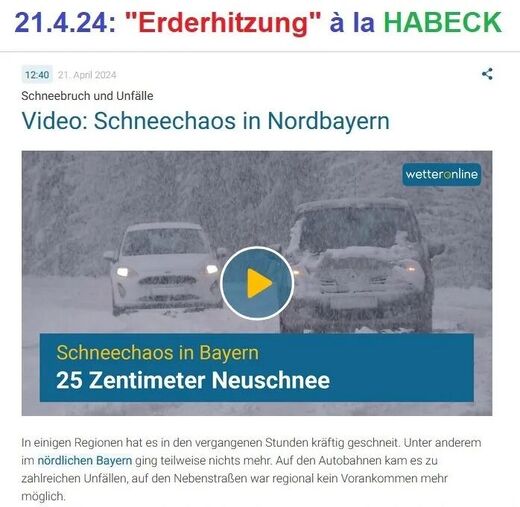

Kommentar: Nicht nur in den Meeren geht Merkwürdiges vor, sich sondern auch an Land und im Himmel: